|

Justicia para adolescentes en México: una perspectiva integral, interdisciplinaria y sistémica Justice for Adolescents in Mexico: An Integral, Interdisciplinary, and Systemic Perspective Sofía M. Cobo Téllez Instituto Nacional de Ciencias Penales |

|

Justicia para adolescentes en México: una perspectiva integral, interdisciplinaria y sistémica

Justice for Adolescents in Mexico: An Integral, Interdisciplinary, and Systemic Perspective

Sofía M. Cobo Téllez *

* Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (sni). Actualmente es profesora-investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe), docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Grupo Iberoamericano de Estudios sobre Justicia Juvenil del Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (cideni). Contacto: sofia.cobo@inacipe.gob.mx. orcid: https://orcid.org/0000-0002-5450-7857

|

Justicia para adolescentes en México: una perspectiva integral, interdisciplinaria y sistémica Justice for Adolescents in Mexico: An Integral, Interdisciplinary, and Systemic Perspective Sofía M. Cobo Téllez Instituto Nacional de Ciencias Penales |

|

|

Resumen: El artículo analiza la evolución del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes (sijpa) en México, desde el cambio de paradigma del sistema tutelar al de protección integral. Se destaca la importancia de la especialidad y especialización, así como la necesidad de abordar la justicia para adolescentes desde una perspectiva sistémica, integral e interdisciplinaria. Se examinan los principios rectores del sijpa, como el interés superior, protección integral y autonomía progresiva, y se enfatiza la necesidad de considerar los contextos de las personas adolescentes de manera holística. |

|

Abstract: The article analyzes the evolution of the Comprehensive Justice System for Adolescents (sijpa) in Mexico, from the paradigm shift from the guardianship system to the comprehensive protection system. It highlights the importance of specialization, as well as the need to approach adolescents justice from a systemic, comprehensive, and interdisciplinary perspective. The guiding principles of the sijpa, such as the best interest, comprehensive protection and progressive autonomy, are examined, along with the need to consider the teenager’s background in a holistic way. |

|

Palabras clave: Justicia penal para adolescentes, Protección integral, Especialidad del sistema, Perspectiva sistémica, Interdisciplinariedad, Integralidad. |

|

Keywords: Criminal justice for teenagers, Comprehensive protection, System specialty, Systemic perspective, Interdisciplinarity, Holistic approach. |

Sumario:

I. Introducción. II. Cambio de paradigma en materia de justicia juvenil. III. La justicia penal para adolescentes en México. IV. Especialidad y especialización en el sijpa en México. V. Las perspectivas integral, interdisciplinaria y sistémica. VI. Conclusiones. VII. Fuentes de consulta.

I. Introducción

La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo humano, caracterizada por significativos cambios biológicos, psicológicos y sociales. Entender este periodo desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria permite abordar la complejidad de las experiencias adolescentes y desarrollar intervenciones más efectivas y holísticas. La perspectiva sistémica se basa en la idea de que las personas no pueden ser comprendidas sin considerar su entorno. Según este enfoque, las personas adolescentes forman parte de múltiples sistemas interconectados, como la familia, la escuela, el grupo de pares, la comunidad y la sociedad en general; además, la comprensión integral de las adolescencias requiere la colaboración de diversas ciencias o disciplinas, como la psicología, la sociología, la antropología social y la pedagogía, entre otras.

Adoptar una perspectiva sistémica e interdisciplinaria para la comprensión de las situaciones en las que se encuentran las personas adolescentes, aun más cuando se enfrentan al sistema de justicia, permite realizar un diagnóstico integral y contar con una visión holística de la persona adolescente, considerando todas las dimensiones que influyen en su vida y en la situación en la que se encuentra. Además, facilita el diseño de estrategias de intervención holísticas, que aborden múltiples aspectos del bienestar adolescente, y que busquen fomentar el desarrollo positivo de las y los adolescentes, promoviendo su bienestar integral y reorientando su vida hacia ambientes, prácticas y comportamientos saludables y productivos.

Especialmente el sistema de justicia especializado se centra en el enfoque socioeducativo, lo cual es clave para garantizar que quienes han estado en conflicto con la ley puedan participar en la sociedad de manera armónica, productiva y segura, pues previene la reincidencia y promueve el desarrollo positivo. En ese sentido, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (sijpa) en México debe de apegarse a los principios del sistema y del procedimiento, empezando por la especialidad del sistema y especialización de las instituciones y las personas operadoras, de manera que se protejan los derechos de las adolescencias que se encuentran en conflicto con la ley y que se garanticen procedimientos justos y adecuados para este grupo etario, bajo las perspectivas interdisciplinaria y sistémica. Abordaremos estos temas en el presente artículo.

II. Cambio de paradigma en materia de justicia juvenil1

Los sistemas de justicia juvenil en el mundo han transitado por tres etapas. En un primer momento, se observó un carácter penal indiferenciado del sistema de justicia penal ordinario; después, el denominado sistema tutelar y finalmente, el sistema de protección integral, derivado de un movimiento internacional que concluyó con la publicación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), la cual abrió paso hacia la inclusión de medidas especiales para la niñez y adolescencia, respecto al reconocimiento de derechos y garantías de protección. En concreto, en materia de responsabilidad penal adolescente, el artículo 40 del mismo ordenamiento legal delimita las garantías del debido proceso legal y el 37 prohíbe la pena de muerte y la prisión perpetua, al mismo tiempo que introduce la ultima ratio en materia de privación de la libertad de niñas, niños y personas adolescentes.

Respecto al sistema tutelar, es importante evidenciar que, gracias a este, se introduce el tratamiento especializado en materia de justicia juvenil. Los estados norteamericanos de Massachusetts (1874) y Nueva York (1892) fueron los que aprobaron leyes para que se juzgara a las personas menores de edad aparte de los adultos (Sanz, 2002); sin embargo, el primer tribunal especializado en justicia juvenil, conocido como el Tribunal de Chicago,2 inició funciones hasta finales el siglo xix, en 1899. Esto sirvió de modelo para que otros estados de la Unión Americana y países del mundo lo hicieran de manera progresiva.3

Según Anthony Platt (1997), el movimiento denominado Los redentores del niño (sic), en el que se encuadran estos primeros tribunales, no debe ser considerado como liberador o humanitario, pues sus reformas “no anunciaban un nuevo sistema de justicia”, sino que “facilitaban las políticas tradicionales”, asumían la “dependencia natural” de las personas adolescentes y crearon “un tribunal especial para imponer sanciones a la independencia prematura y comportamiento impropio”, con actitudes “paternalistas y románticas”, además de “programas correccionales que requerían largos periodos de encierro, largas jornadas de trabajo y una disciplina militar” en los centros, sin garantizar el debido proceso (p. 187).

El modelo tutelar no contemplaba la responsabilidad penal de las personas adolescentes ante la comisión de un delito, es decir, las consideraba inimputables; esta hipótesis justificaba que no se les siguiera un proceso judicial con todas las garantías legales de las personas adultas. En este sentido, el modelo no contaba con límites para las autoridades que lo aplicaban y el internamiento era la respuesta clásica para niñas, niños y adolescentes (nna) considerados en riesgo, peligro moral o material,4 el cual se individualizaba por tiempo indeterminado, hasta la mayoría de edad. El juez Fortas, en la sentencia del Caso Gault, indicaba que por más eufemista que fuera el término para denominar a las instituciones cerradas de internamiento de menores de edad (como, por ejemplo, “albergue” o “centro de recepción”), a fin de cuentas, se trataba de instituciones de confinamiento donde se encarcelaba a nna.

En sentido contrario al sistema tutelar, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana), adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990 y que forman parte del denominado corpus iuris de los derechos de la niñez en la actualidad, definen la privación de la libertad, en sentido amplio, como:

[…] toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública. (onu, 1990)

El encierro se considera como un límite del desarrollo integral de nna, además de que no logra la finalidad establecida en los diferentes sistemas especializados de la región,5 como objetivo de la aplicación de la justicia.

Finalmente, el denominado sistema o modelo tutelar entró en crisis en Estados Unidos durante los años sesenta y, en el resto del mundo, a partir de los años ochenta, a consecuencia de la ideología liberal que se debatía en diversos foros. En esa época, en el seno de las Naciones Unidas, se empezó a construir un paradigma distinto, en el que se reconocían derechos a nna desde sus diferentes ámbitos de desarrollo. A este movimiento se le denominó: Doctrina de Protección Integral (O’Donell, 2005).

Ya a finales de los años ochenta, específicamente ante la publicación de las Reglas de Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en 1985, y posteriormente, con la Convención de los Derechos del Niño (cdn) de 1989, se transitó al sistema de protección integral6, con nuevos estándares vinculados a la condición jurídica de la niñez. Dichos estándares provienen del denominado corpus iuris, que consiste en el conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que incluyen derechos de la niñez y deben ser analizados desde un enfoque integral. Los principales instrumentos que lo conforman son la cdn (con sus protocolos facultativos), las Reglas de Beijing, las Reglas de la Habana y las Directrices de Riad. Si bien es cierto que la mayoría de estos documentos son parte del denominado soft law o derecho no vinculante, de acuerdo con el artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el soft law debe aplicarse como guía interpretativa, por lo que, en materia de justicia adaptada a nna, resulta indispensable incluir en la interpretación los artículos 8º (sobre garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 19 (derechos del niño).

III. La justicia penal para adolescentes en México

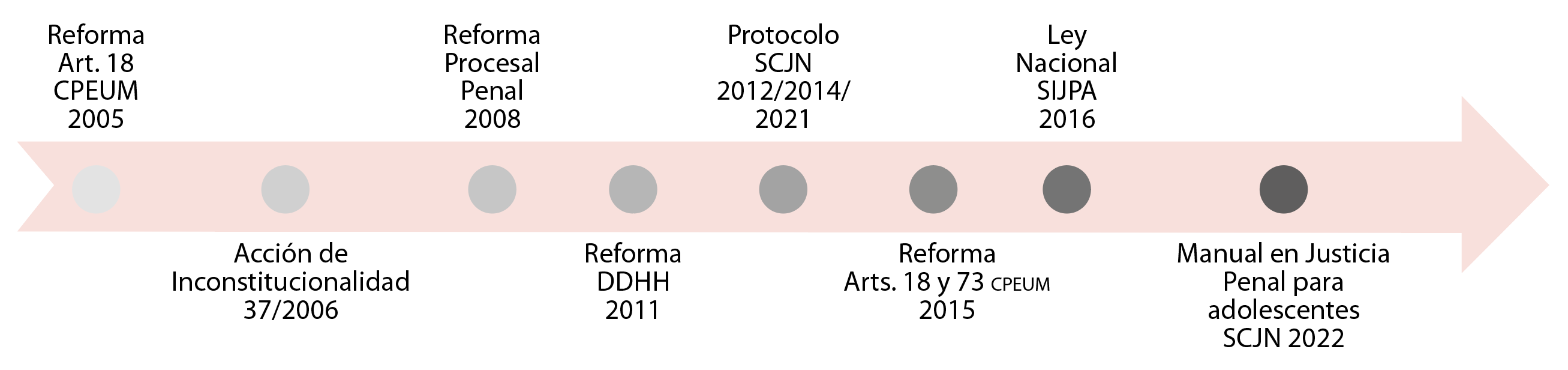

Ante el cambio de paradigma del sistema tutelar al de protección integral, a través de un proceso de aproximadamente 16 años, se creó en México el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se inició con la reforma al artículo 18 constitucional en el año 2005. Se adoptó la decisión de establecer atención específica para las personas menores de edad relacionadas con la comisión de delitos sancionados por las leyes penales (Cobo, 2022) y, poco a poco, ha ido consolidándose con la especialización de las y los operadores del sistema, la creación de tribunales, fiscalías y autoridades especializadas en la materia, la publicación de protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia y el Manual en Justicia Penal para Adolescentes, estos últimos elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 y 2022 sucesivamente.

A continuación, se incluye un flujograma en donde se indica la evolución del sijpa en México desde la reforma constitucional de 2005.

Figura 1. Evolución del sijpa en México

Fuente: elaboración propia.

Como se ve en la Figura 1, después de la reforma constitucional de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) dictó la acción de inconstitucionalidad 37/2006, presentada por la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, contra la Ley de Justicia para Menores del mismo estado, que fue resuelta el 22 de noviembre de 2007 y en la cual se delimitaron la orientación y alcances del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, mediante las siguientes características:

Además de reconocer su especialización y la introducción de ciertos principios, como el de legalidad, debido proceso, proporcionalidad, interés superior, mínima intervención, entre otros, agrega la perspectiva sistémica e interdisciplinaria, respecto a la cual concluye que debe ser conceptualizada de manera integral y abarcar, cuando menos, las siguientes etapas:

De acuerdo con el artículo 18 constitucional, la franja etaria a la que se aplica el sistema corresponde a las adolescencias entre 12 y 17 años cumplidos. Por su parte, el artículo 5º de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (lnsijpa) la divide en tres grupos etarios: de 12 a 13 años (grupo I), de 14 a 15 años (grupo II) y de 16 a 17 años (grupo III), con lo que asume una responsabilidad diferenciada respecto a las personas adultas; es decir, el juicio de reproche no es el mismo. En cuanto a las personas menores de 12 años7 que cometen delitos, ellas están exentas de responsabilidad penal, de acuerdo con el contenido del artículo 18 constitucional y 4º de la lnsijpa; por ello, las personas de estas edades “a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social”(cpeum, 2005: art. 18).8 Respecto a la integralidad del sistema, es importante considerar que debe abordar a la persona adolescente (como población objetivo) desde todas las esferas de su desarrollo evolutivo.

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General núm. 24 (18 de septiembre de 2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, ha recomendado a los Estados Parte considerar los 14 años como la edad mínima de responsabilidad penal adolescente y, en múltiples ocasiones, ha recomendado a México elevar su edad mínima, por lo que nos encontramos en falta.

A fin de concluir con el tema de la consolidación del sijpa en México, es importante evidenciar que, desde la instauración del sistema hasta la fecha, no se ha creado en México una política pública en materia de justicia juvenil, que delimite ejes estratégicos y coherentes con el marco normativo (nacional e internacional) y que articule la institucionalidad y la oferta de programas destinados a esta problemática.

IV. Especialidad y especialización en el sijpa en México

Cuando hablamos de la especialidad del sijpa, nos referimos a que es un sistema con principios, estándares, reglas y criterios de actuación independientes a los de la justicia penal ordinaria,9 además de que debe observarse desde los ámbitos orgánico o institucional y operativo. La especialidad del sistema se fundamenta, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño (cdn) desde su preámbulo, en que la niñez y adolescencia deben tener una protección especial, como se planteó en la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10), además de los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales, regionales y nacionales que se interesan en el bienestar del niño (onu, 1989); como, por ejemplo, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos humanos (cadh) que establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (oea, 1969: art. 19).

Como consecuencia de la asunción de la protección especial de nna, aunada a las condiciones específicas en las que las personas adolescentes se encuentran para ejercer su derecho al acceso a la justicia, el sijpa debe aplicarse del modo especializado, con supletoriedad excepcional respecto a las leyes de justicia penal ordinaria (lnsijpa, 2016, art. 10). Esto representa un problema relevante, puesto que las leyes penales, entendidas como los códigos penales en materia federal y los de los estados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley General de Víctimas, deberán aplicarse supletoriamente solo en los casos no considerados por la lnsijpa y siempre que sus normas no se opongan a los principios rectores del Sistema y beneficien a la persona adolescente sin aplicarse de manera automática.

Por su parte, la cdn (onu, 1989: art. 40) y la lnsijpa (arts. 23 y 63) delimitan el principio de especialización en dos sentidos:

El Sistema también considera como autoridades corresponsables —de manera no limitativa— a la Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social), Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de la Comisión Nacional del Deporte; todas ellas participarán en la Comisión Intersecretarial Federal y en una para cada entidad federativa, las cuales estarán encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de cumplir con los objetivos del sijpa.

Autores como Mauricio Duce (2010) argumentan que la especialización de la justicia para adolescentes debe ser considerada un derecho. A fin de distinguir las características del procedimiento especializado para personas adolescentes basado en criterios diferenciados, propone la consideración de tres ejes centrales:

Estos son algunos de los criterios que deberá contener la política criminal especializada, que sea armónica con la concepción de la niñez y adolescencia y que se derive de la cdn y se centre en la protección integral y la garantía de sus derechos, además de ceñirse al enfoque incluyente que entiende a nna como personas titulares de derechos y alejarse de prácticas peno-culturales represivas, propias de un enfoque segregativo y adultocentrista que, en materia de justicia juvenil, se basa en el control y el castigo, en lugar de velar por la dignidad y desarrollo integral de nna.

V. Las perspectivas integral, interdisciplinaria y sistémica

La cdn obliga a los Estados parte a reconocer el derecho de todo niño, niña y persona adolescente a tener “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (onu, 1989: art. 27), lo que implica observar al desarrollo infantil y adolescente desde un punto de vista holístico. Según Papalia, Feldman y Martorell (2012), para el desarrollo a lo largo de la vida, se deben considerar, al menos, tres dominios:

Para lograr un desarrollo favorable, niñas, niños y adolescentes deben tener un equilibrio entre la maduración física, las estimulaciones en su vida familiar y el contexto social, por lo que los modelos de atención dirigidos a ellas y ellos deben ser integrales y abordar diversas disciplinas (es decir, ser interdisciplinarios). En este sentido, la interdisciplina trae mejoras en el conocimiento y en la elaboración de los modelos de atención de la persona adolescente; este concepto se puede entender como el “estudio o actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas” (rae, 2024).

El sijpa, además de ser interdisciplinario, debe partir de un análisis sistémico de la persona adolescente para lograr sus fines; de esta forma, las disciplinas del derecho, la psicología, trabajo social, antropología social, sociología, criminología y pedagogía, entre otras, aportan insumos a la justicia penal para adolescentes.

La justicia para adolescentes se considera un sistema, ya que está conformada por varios componentes interconectados con un objetivo común: promover la integración social y familiar de los adolescentes, favoreciendo su desarrollo integral, protegiendo su dignidad y garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Dentro de las ventajas para considerar la justicia adolescente como parte de un sistema, se encuentran la coordinación, eficiencia, eficacia y transparencia, tal como se desarrolla a continuación:

El fundamento metodológico de esta perspectiva se encuentra en la teoría general de sistemas, propuesta por Ludwig von Bertalanffy a mediados del siglo xx, desde el área lógico-matemática —hoy aplicada a las ciencias sociales—, en donde trata de explicar la organización y comportamiento de los sistemas complejos en diversas disciplinas (Olivera, 2024).

Existen dos tipos de sistemas, el cerrado y el abierto. En nuestra materia, se considerará el sistema abierto, debido a que la persona adolescente presenta intercambios con el ambiente. Además, se incluyen, cuando menos, cinco niveles del sistema:

Cuadro 1. Niveles del Sistema

|

Nivel |

Ejemplo |

|

Individual |

Persona |

|

Grupal |

Equipo/Familia |

|

Organizacional |

Empresa/Institución |

|

Comunitario |

Ciudad/Región |

|

Global |

Planeta/Ecosistema |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la Teoría de Ludwig von Bertalanffy

En este sentido, resulta indispensable abordar a la persona adolescente desde una perspectiva sistémica, integral e interdisciplinaria. A fin de tomar decisiones administrativas o jurisdiccionales en la materia, es necesario concebir a la persona adolescente desde su interrelación con la familia y la comunidad, además de considerar situaciones especiales que están sucediendo en la vida de la persona adolescente antes, durante y después de la comisión de un delito.

Según Margulis (2000), las juventudes se construyen mediante tres componentes principales: la diferenciación social, el género y la generación, y deben entenderse desde la multiplicidad de situaciones sociales que le acompañan, entre ellas, las violencias que en muchas ocasiones se presentan en su vida.

El Informe mundial sobre la violencia y la salud reconoce la violencia como un problema de salud pública que puede clasificarse en tres grandes categorías, según quien protagonice el acto violento: “violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva” (ops y oms, 2002: 5), así como puede ser de naturaleza física, sexual, psicológica, por privaciones o desatención. Aunque sus repercusiones varían significativamente entre las personas, también suelen ser motivo de diversas problemáticas relacionales y socioemocionales, sobre todo cuando las víctimas la sufren durante la infancia y la adolescencia.

Indiscutiblemente, el sijpa debe considerar todos estos contextos para que, desde una perspectiva sistémica, integral e interdisciplinaria, se logren sus fines. De acuerdo con el modelo garantista de protección integral, la persona adolescente es considerada como sujeta plena de derechos, y la justicia para adolescentes debe atenerse plenamente a los principios tanto del sistema como del procedimiento, principalmente los de interés superior, protección integral y autonomía progresiva, además de garantizar la especialización y la especialidad de las y los operadores, de manera armónica, pues no se puede entender una sin la otra.

VI. Conclusiones

En México, el sijpa es un modelo de justicia que abandona la noción de tutela y protección, considerando a la persona adolescente como sujeta plena de derechos. También reconoce que las personas adolescentes se encuentran en un proceso de evolución de acuerdo con su autonomía jurídica y social.

Uno de los principales problemas que ha existido en la aplicación del Sistema en México y que ha impedido su consolidación consiste en la aplicación de leyes o normas en materia de justicia penal ordinaria sin considerar la excepcionalidad y el enfoque pro persona. El abordaje diferenciado consiste en aplicarlas siempre y cuando no se opongan a los principios rectores del Sistema y beneficien a la persona adolescente. El segundo es la calidad respecto a la especialización del personal operativo, las autoridades corresponsables y las auxiliares del Sistema. Esta, a fin de ser eficaz, deberá incluir un enfoque por competencias acordes a la fase en que se desarrolle su ejercicio profesional.

A fin de incluir una perspectiva sistémica, integral e interdisciplinaria, el sistema deberá integrar, en su análisis, un enfoque holístico que implica la cooperación con otras disciplinas, con una metodología horizontal y colaborativa que comprenda que las personas adolescentes, su desarrollo y comportamientos están determinados por diferentes contextos que deben ser abordados.

Una herramienta metodológica recomendable para ser aplicada en el análisis de la violencia y el estudio del delito cometido por una persona adolescente es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que permite el estudio de todas las dimensiones que impactan la vida, desde el microsistema (el yo individual), pasando por el mesosistema (familia, vecindario, escuela, pares) y el exosistema (medios de comunicación y tic, gobierno local, familia extendida, iglesia), hasta el macrosistema (gobierno, sistema religioso y valores sociales) (Bronfenbrenner, 1987), que determinan las circunstancias de la persona adolescente.

Estas perspectivas, sin duda, serán fundamentales en la elaboración de la Observación General núm. 27 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a recursos efectivos, que parte de la idea de considerar que su estado de dependencia, la “falta de conocimiento sobre sus derechos y la capacidad de reclamarlos, así como la falta de mecanismos de denuncia accesibles y eficaces a nivel local” (cdn, 2024: 1), son límites que menoscaban sus derechos y desarrollo.

VII. Fuentes de consulta

Acción de inconstitucionalidad 37/2006. Sentencia del 22 de noviembre de 2007. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bronfenbrenner, Urie (1987). La ecología del desarrollo humano. Experimentos en entornos naturales y diseñados. Barcelona: Paidós.

Cobo Téllez, Sofía M. (coord.) (2022). Manual de justicia penal para adolescentes. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Escuela Federal de Formación Judicial.

cdn: Comité de los Derechos del Niño (1 de febrero de 2024). Observación general No. 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a recursos efectivos. Registro: CRC/C/GC/27.

Comité de los Derechos del Niño (18 de septiembre de 2019). Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Registro: CRC/C/GC/24.

cpeum: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917), última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, México.

Duce Julio, Mauricio (2010). ‟El Derecho a un Juzgamiento Especializado de los Jóvenes Infractores en el Nuevo Proceso Penal Juvenil Chileno”. Política criminal, 5(10), 280-340. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992010000200001

Gómez Barrera, Alejandra Marlene (2020). ‟Marco internacional del derecho penal para menores de edad”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 1(20), 395-419. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2020.20.14480

Gómez Barrera, Alejandra Marlene (15 de febrero de 2019). ‟Modelos de Justicia Penal para Menores (adolescentes)”. Foro Jurídico. https://forojuridico.mx/modelos-de-justicia-penal-para-menores-adolescentes/

Hermosilla Rubio, Wladimir y Ramos Vargas, Jorge (2009). ‟Una experiencia participativa para y con jóvenes: ‛diagnóstico integral acerca de la visión de las y los jóvenes respecto a la salud’”, Servicio de Salud Talcahuano, región del Bío Bío. En Participación social en salud. Reflexiones y herramientas para la acción social en Chile. Santiago: Secretaría de Redes Asistenciales.

lgdnna: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2014, última reforma 27 de mayo de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

lnsijpa: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016, última reforma 20 de diciembre de 2022.

Margulis, Mario (ed.). (2000). La juventud es más que una palabra. Buenos Aires: Biblos.

O’Donell, D. (2005). ‟La doctrina de la protección integral y las normas jurídicas vigentes en relación a la familia”. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 119-161. En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2467/8.pdf

oea: Organización de los Estados Americanos (22 de noviembre de 1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Olivera, Kenya Jazmín (2024). ‟Teoría de sistemas”. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. https://repositorio-uapa.cuaieed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2540/mod_resource/content/3/UAPA-Teoria-de-Sistemas/index.html#introduccion

onu: Organización de las Naciones Unidas (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

onu (14 de diciembre de 1990), Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de Libertad. Resolución 45/113. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1423#:~:text=N.&text=79.,su%20reinserci%C3%B3n%20en%20la%20comunidad

ops y oms: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43431/9275324220_spa.pdf

Pacheco Pacheco, Daniel (2014). La trasgresión de los derechos fundamentales de los menores infractores respecto al sistema Integral de Justicia para Adolescentes a que se refiere el Artículo 18 constitucional [tesis]. México: Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000712407/3/0712407.pdf

Papalia, Diane E. y Gabriela Martorell (2012). Desarrollo humano, 13° ed. México: McGraw Hill Education.

Platt, Anthony M. (1997). Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia. México: Siglo xxi.

rae: Real Academia Española (2024). Interdisciplina. En Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/interdisciplinario#9RPfBGY

Sanz Hermida, Ágata María (2002). El nuevo proceso penal del menor. Cuenca: Ediciones uclm.

1 O justicia para adolescentes, como lo señala el artículo 18 constitucional.

2 Se cree que su inspirador fue el juez Benjamín Lindsey.

3 Inicialmente el modelo se extendió a Australia, Alemania, Inglaterra y Francia.

4 A esta doctrina se le conoce como doctrina de situación irregular e implicaba que un funcionario estatal considerara discrecionalmente si un nna se encontraba en una situación irregular, lo que posibilitaba que las reacciones estatales fueran indeterminadas. Esto significa una hipótesis totalmente contraria al principio de legalidad material, pues confundía la intervención de las personas adolescentes que cometían delitos con quienes necesitaban asistencia (políticas sociales); es decir, existía un secuestro de los problemas sociales, en el que la persona encargada de aplicarlo cumplía funciones de “un buen padre de familia” sobre nna en situación de riesgo, peligro moral o material.

5 Integración social y familiar de la persona adolescente.

6 Denominado en publicaciones anteriores como modelo garantista debido a que incluye garantías de protección al debido proceso especializado.

7 Niñas y niños de acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8 Este término ha sido criticado debido a su naturaleza tutelar, por lo que se sugiere aplicar un procedimiento de restitución de derechos, de acuerdo con la metodología establecida por el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

9 Justicia penal para personas adultas.