Sumario:

I. Violencia institucional. Alcances y limitaciones en su definición actual en México. II. Aproximaciones a la violencia institucional en cifras. III. Reflexiones finales. IV. Fuentes de consulta.

I. Violencia institucional. Alcances y limitaciones en su definición actual en México

En nuestro país, el único esfuerzo por plantear una definición específica para el concepto violencia institucional en términos jurídicos es la que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv), entendiendo por tal los:

… actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. (lgamvlv, art. 18, última reforma publicada 1 de juio del 2021)

A partir de tal definición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) publicó una cartilla en la cual señala que la violencia institucional contra las mujeres se ejerce cuando, al momento de presentar una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia o por ser despojada de sus derechos, las mujeres no reciben un trato digno de calidad y calidez, y cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad del agresor (cndh, 2018). Asimismo, determina que esta violencia puede ser ejercida por distintas autoridades cuando estas realizan acciones u omisiones que violentan los derechos o atentan contra la dignidad e integridad personal y familiar de las mujeres denunciantes (cndh, 2018).

Además de los ejemplos que plantea la cndh, enfatiza algunas acciones u omisiones: obstaculizar el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, contravenir la debida diligencia, no asumir la responsabilidad del servicio que tienen encomendado, el incumplimiento del principio de igualdad ante la ley, no proporcionar un trato digno a las personas, así como la omisión de brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres (cndh, 2018).

La definición de la lgamvlv y los planteamientos de la cndh son sumamente relevantes, puesto que ubican las acciones u omisiones que con más frecuencia repercuten de manera negativa en el acceso y goce pleno de derechos de las personas por parte de las instituciones del Estado y sus representantes: discriminar, retrasar (dilatar), obstaculizar, impedir, tolerar la vulneración de derechos y actuar en complicidad con la persona agresora. Además, la propuesta de la cndh relaciona tales actos u omisiones con la dignidad e integridad personal y familiar de las mujeres que denuncian. Si bien estos planteamientos son contundentes, se debe considerar que el enfoque usado es limitante y requiere la incorporación de otros aspectos. En este sentido, en el presente artículo se propone una reflexión exploratoria respecto a estas cuestiones.

En este punto, se debe destacar que las investigaciones que versan sobre el análisis de la violencia institucional son escasas. Una de estas es la de Hernández (2018), quien plantea que resulta fundamental reconocer que la violencia institucional puede ser ejercida también hacia los hombres, así como a personas de cualquier edad, lugar de residencia, condición económica y origen étnico (Hernández, 2018).

Sin duda, el hecho de que la definición normativa elaborada en la lgamvlv quedara constreñida a sus impactos en la vida de las mujeres es comprensible; sin embargo, es importante discutir e insistir en que la violencia institucional tendría que ser abordada en otros cuerpos normativos (tal vez en todos), pues, como veremos, este fenómeno atraviesa a prácticamente todos los espacios institucionales.

A partir de los resultados de una investigación cualitativa realizada en la Ciudad de México, Guanajuato y Yucatán, Hernández (2018) revisó diversos casos de denuncia contra instituciones tanto de salud como de justicia, al tiempo que realizó entrevistas a las personas involucradas, funcionarios y activistas. A partir de datos, plantea que la violencia institucional consiste en el maltrato, el abuso y la negligencia ejercida por las instituciones públicas que constituyen un tipo de agravio a menudo sutil, opaco y normalizado, y añade: “existe violencia institucional cuando los ciudadanos se enfrentan a una lucha obligada, contra alguna instancia estatal, para la obtención de sus derechos” (Hernández, 2018: 193).

Es importante distinguir, sin embargo, entre la definición o descripción del fenómeno y sus posibles consecuencias. Una cosa es que exista la violencia institucional (la negligencia, el abuso y el maltrato ejercidos por las instituciones públicas), y otra muy distinta, que sus víctimas puedan emprender estrategias de lucha de las cuales Hernández nos habla al plantear que la violencia institucional obliga a las personas a luchar contra esta violencia. En este sentido, se requiere matizar este argumento, sobre todo si consideramos la importante cifra negra (delitos no denunciados) que existe en nuestro país, misma que será analizada más adelante.

Por su parte, Hernández propone cuatro dimensiones para delimitar la violencia institucional:

- Se da en un contexto de dependencia y de subordinación hacia las instituciones que provocan (intencionalmente o no) la violencia […] Las instituciones públicas, enmarcadas dentro de un conjunto de saberes ajenos a los usuarios, reproducen esta situación de dependencia cotidianamente [… implica, por tanto, una] relación asimétrica entre el ciudadano y el Estado…

- Es opaca, pues si bien los afectados la pueden percibir y frecuentemente saben que hay algo que “no está bien” por parte de la institución, no comprenden fácilmente cuál es la falla, en qué consistió el maltrato o la negligencia, qué cosas son inamovibles o cuáles deberían modificarse en las instituciones… [a lo cual, la autora añade la corrupción]

- Afecta a los individuos de forma individual (en aislamiento) […] la violencia institucional generalmente se experimenta de forma individual y no colectiva…

- Es revictimizante, pues los afectados son individuos que se acercan a las instituciones en una situación de emergencia o de vulnerabilidad. Este elemento también es inmovilizante. (Hernández, 2018: 191-192)

Si consideramos que cada una de estas dimensiones contribuye a retroalimentar a las otras, produciendo y reproduciendo esta forma de violencia, podemos aproximarnos a su complejidad. No cabe duda de que la asimetría de poder y la revictimización son elementos tan fundamentales e incuestionables como para considerarlos sus ejes. Sin embargo, la opacidad resulta de gran interés en la medida en que —podríamos añadir— no debemos confundirla con el desconocimiento de los procedimientos y los derechos en juego, aunque puedan ir de la mano. La opacidad tiende más a la diversidad y, finalmente, a la hegemonía y a la falta de transparencia de algunas interpretaciones sobre dichos elementos.

Por otra parte, el planteamiento que es preciso repensar con más detenimiento es el que señala que la violencia institucional afecta a las personas de forma individual y no colectiva. Hernández señala que generalmente los casos de maltrato, abuso o negligencia se dan en casos individuales y frecuentemente ante pocos o nulos testigos (Hernández, 2018). Sin embargo, no se comparte del todo esta opinión, en la medida en que en nuestro país las investigaciones sobre la desaparición de personas o desplazamiento forzado permiten ubicar que este tipo de maltrato u omisión se da también en casos donde existen múltiples víctimas, y más grave aún resulta que las mismas autoridades son señaladas por las víctimas no solo de tolerar la vulneración de sus derechos, sino de actuar en complicidad con las personas agresoras (giei, 2016; rododem, 2019; cndh, 2020; cndh-unam, 2019; fjedd, 2021).

Ejemplo de lo anterior es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Caso en el que los familiares de los normalistas, sus representantes legales y una amplia gama de expertos en el tema han señalado en distintas instancias la participación de diversas instituciones del Estado, por acción y omisión, tanto en la desaparición de los jóvenes como en el ocultamiento de los hechos. Situación que, de acuerdo con el reciente informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), finalmente ha podido ser robustecida con indicios (giei, 2022). Estas nuevas evidencias permiten observar que en este caso, donde las víctimas fueron un amplio grupo de personas (no son casos aislados, sino que los 43 desparecieron en el mismo contexto), diversas autoridades han dilatado, obstaculizado e impedido el goce y ejercicio de los derechos humanos de los jóvenes y sus familiares durante ocho años.

Por otra parte, respecto a las formas de resistencia de las personas que han sufrido violencia institucional, Hernández (2018) afirma que suelen ser cuatro: a) la construcción de una visión crítica respecto a la institución; b) buscar el conocimiento experto para poder definir los agravios e identificar los elementos implicados y con ello lanzar una crítica legítima hacia las instituciones (aunque no siempre se haga de manera pública o formal); c) “jugar el juego” fingiendo conformidad con el trato recibido, y d) quejarse formalmente. En opinión de la autora, la elección por parte de los sujetos dependerá del nivel de urgencia y prioridad que la obtención del servicio tenga, sobre todo en materia de salud y justicia (Hernández, 2018).

Si bien cada una de estas formas de resistencia es importante en sí misma y en su conjunto, en todas ellas es preciso considerar el componente temporal para su análisis. Que una persona opte en un momento por una de estas posibilidades no implica que después no pueda elegir alguna otra, sobre todo si la violencia institucional afecta no solo los derechos, sino la dignidad de las personas, o se da algún cambio coyuntural respecto al debate público sobre los derechos en cuestión, o bien, que adquiera otros recursos que le permitan superar el nivel de urgencia. Incluso, dependerá de si dicha urgencia es “superada” de manera negativa, como lamentablemente suele ocurrir en casos donde la inacción de las autoridades en la búsqueda de mujeres desaparecidas tiene un desenlace fatal y el caso se convierte en un latente feminicidio.

Respecto a los avances en el análisis de dicho concepto en otros países, la violencia institucional ha sido ampliamente estudiada en Argentina desde hace varios años. Al respecto, Marcela Perelman y Manuel Tufró (2017) señalan que, en gran parte, su importancia se debe a que se fue construyendo como una categoría política capaz de ubicar patrones estructurales de violaciones de derechos humanos en democracia.

María Victoria Pita (2017) postula que lo importante es discutir la pertinencia de la violencia institucional como herramienta conceptual con poder de síntesis y potencia descriptiva, misma que permite condensar las violencias del Estado. A partir del análisis de los procesos que intervinieron en el desarrollo y uso del término en un escenario como el argentino, la autora destaca que puede ser definido como “un tipo de prácticas y de hechos, unas formas de hacer, unos estilos institucionales y unos actores en el campo de lo que puede ser presentado como violencias de Estado” (Pita, 2017: 62).

En dicho contexto, Pita (2017) sostiene que un aspecto relevante en el proceso de la construcción de la violencia institucional como herramienta política es que logró conjuntar el conocimiento experimentado por las víctimas (surgido de la resistencia y la denuncia) con el conocimiento experto, y a partir de ahí llegar a la población en general para movilizarla. En México, como bien apunta Hernández:

… la gente que más trabaja para erradicar la violencia institucional son las ONG’s u otros actores, no las víctimas. Pero, cuando las víctimas son acompañadas por algunas ONG’s, han logrado cosas importantes para denunciar y tratar de acabar con la violencia institucional. (Hernández, 2018: 197)

En este sentido, en contrapunto, es importante considerar que el hecho de que en nuestro país la movilización de las víctimas y su conjunción con el conocimiento experto no haya alcanzado la sinergia necesaria actualmente no implica que más adelante no puedan lograrlo. Con esto no quiero decir que sea cuestión únicamente de tiempo, sino, como plantea Pita, de la construcción de estrategias locales específicas para ello. En todo caso, como Hernández indica a partir de los resultados de su estudio, cuando la gente acude al conocimiento experto adquiere armas para construir una crítica legítima hacia las instituciones, lo que constituye en sí una forma de resistencia (Hernández, 2018).

Respecto al caso argentino, Pita (2017) plantea además que la construcción del concepto de la violencia institucional, como una categoría política capaz de operar de manera eficiente para denunciar hechos de violencia(s) de las agencias estatales, no solo fue una cuestión progresiva, sino objeto de disensos entre los distintos sectores que fueron involucrándose. Sin embargo, señala, a partir de consensos parciales se logró que la nominación de tal concepto pudiera condensar el poder de asignación de legitimidad y respetabilidad a una demanda de justicia, adquiriendo con ello eficiencia política capaz de intervenir en el debate público para incidir en la construcción de argumentaciones e, incluso, para construir agenda y acciones públicas y colectivas.

En este sentido, Pita (2017) sostiene que uno de los mayores retos al respecto consistió en:

… demostrar que no sólo su ejercicio sino también sus condiciones de posibilidad no requerían exclusivamente de la comisión de prácticas ilegales y arbitrarias sino que, por el contrario, implicaban y resultaban en la mayor parte de los casos de unas rutinas, de unas prácticas, de unas formas de proceder; es decir, de unas formas de hacer no necesariamente por fuera de la legalidad; y más aún, la mayor parte de las veces inscriptas en patrones de procedimiento respaldados normativamente. (p. 63)

Este último punto planteado —que uno de los mayores retos al ubicar y denunciar la violencia institucional consiste en detectar aquellos procedimientos que cuentan con respaldo en normas escritas, y por ello gozan de cierta legitimidad, y que a partir de ello se han impuesto/aceptado como algo “normal”— debe analizarse con sumo cuidado en el caso mexicano, a la luz de la reforma al artículo 1º de la Constitución federal del 2011, que señala:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (CPEUM, 2011: art. 1).

Tal reforma ha abierto la puerta a que, mediante el litigio de casos particulares y la solicitud de amparos, se sometan a revisión leyes, códigos y reglamentos diversos, lo que muestra su importancia para la movilización judicial. Aunque, por el tipo de configuración del sistema jurídico en nuestro país, esta posibilidad puede implicar una mayor tardanza en alcanzar logros generalizados. Lo cierto es que, sin duda, constituye la herramienta más poderosa en México en este momento para combatir la violencia institucional, misma que —como ha sido planteado— se encuentra inscrita en patrones de procedimiento respaldados normativamente. Por tanto, es posible pensar que mediante la suma de coyunturas políticas y mediáticas la reforma el artículo señalado podría en algún punto potenciar también la movilización política contra la violencia institucional.

Por otra parte, el trabajo realizado desde hace décadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) constituye, en mi opinión, un reservorio de argumentos y herramientas para ubicar y construir estrategias que ayuden a contrarrestar la violencia institucional en México. Lamentablemente, falta mucho para que sus determinaciones sean acatadas plenamente.

En este escenario, tal como lo señalan Hernández y Pita, es indispensable enfatizar de igual manera la ardua labor realizada por distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos, en la construcción de metodologías e instrumentos que permiten ubicar y contraponerse a la violencia institucional ejercida contra las víctimas de los delitos.

II. Aproximaciones a la violencia institucional en cifras

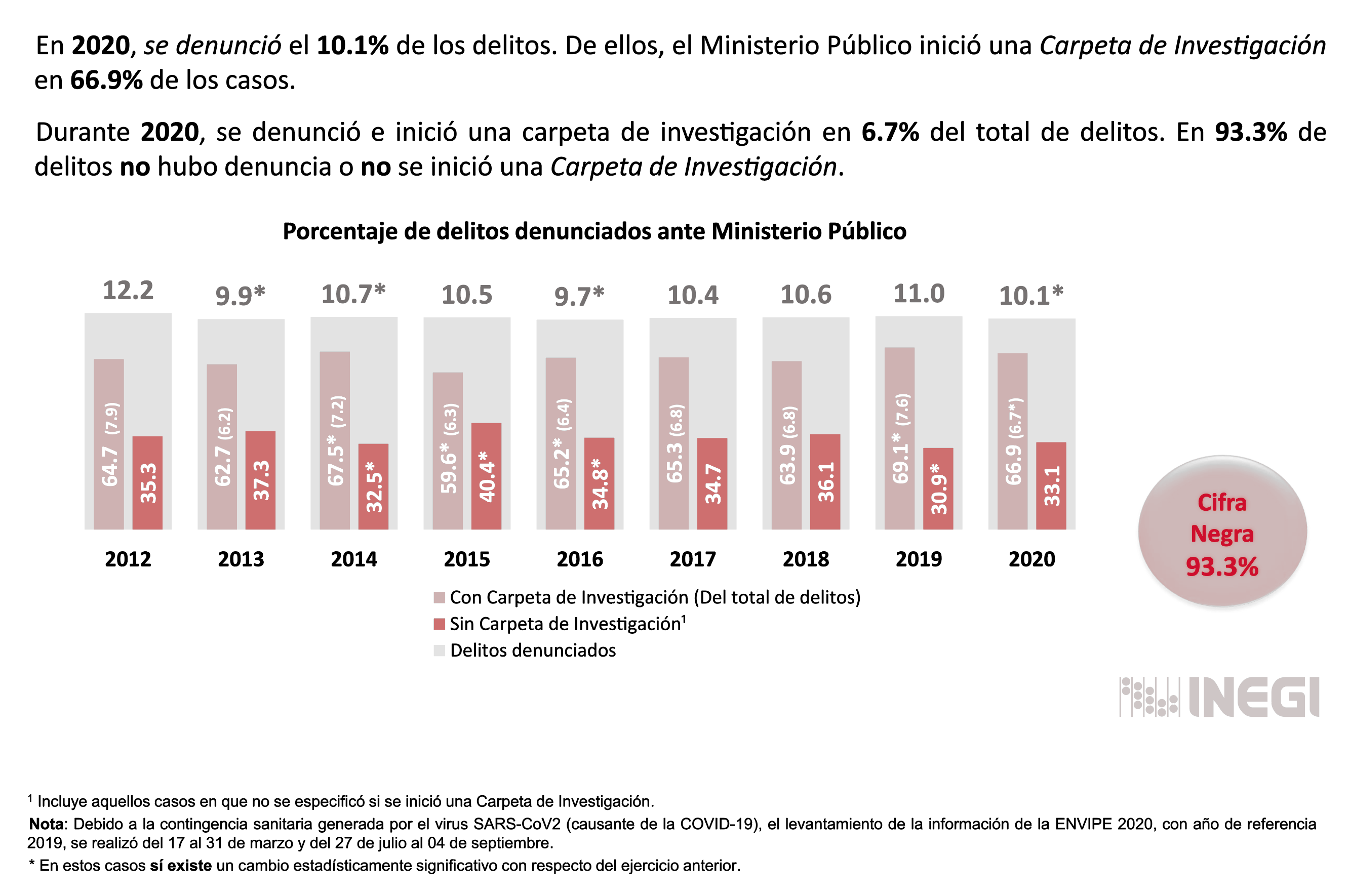

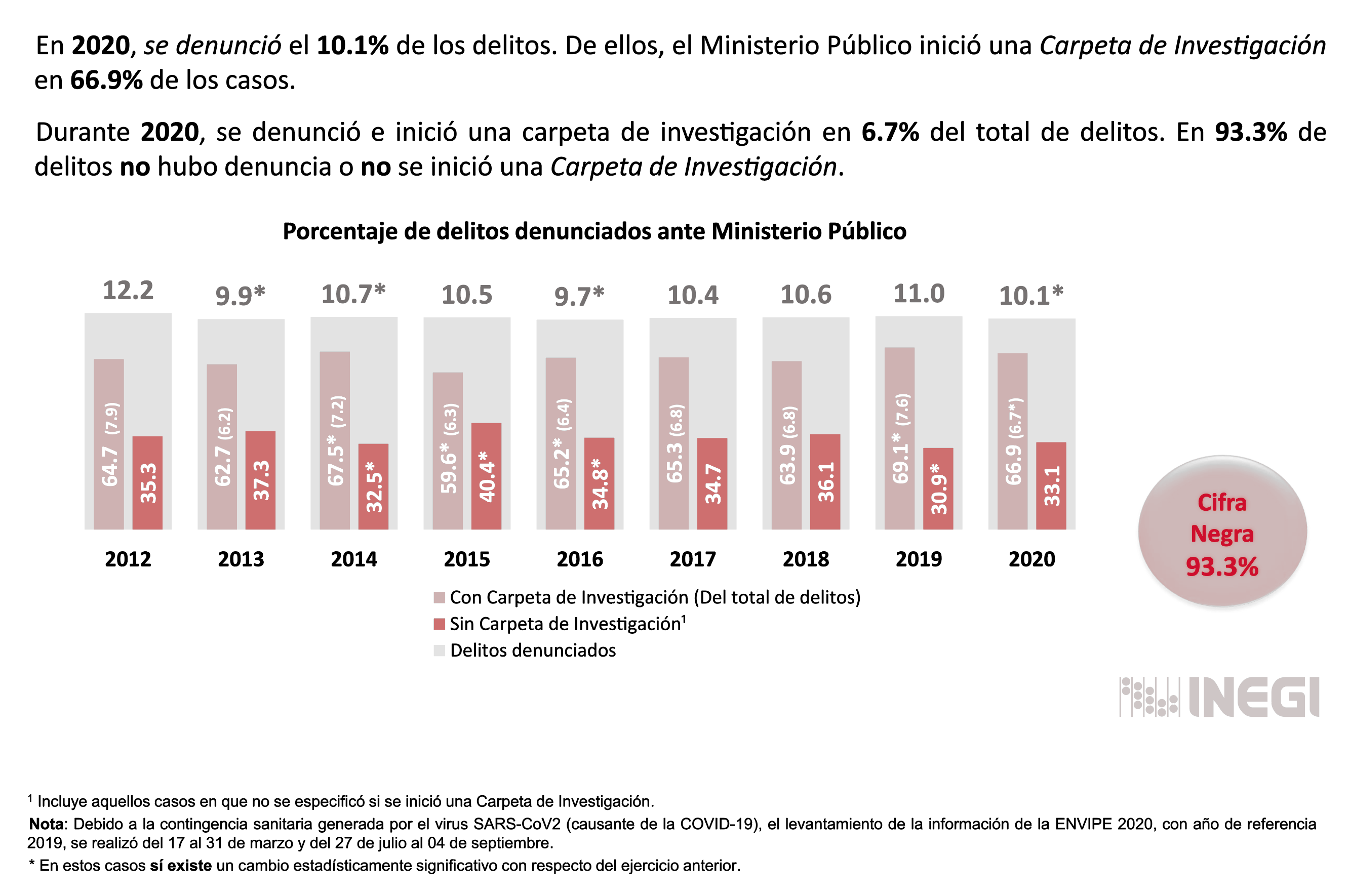

Revisar algunas cifras permitirá comprender el potencial que tiene el concepto de violencia institucional como herramienta analítica y jurídica. En este sentido, una de las fuentes más importantes es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), que en sus más recientes resultados plantea que en nuestro país, durante el 2020, únicamente el 10.1% de los delitos fueron denunciados. Los resultados obtenidos por la envipe, además, muestran una tendencia constante en la repetición de estas cifras año tras año.

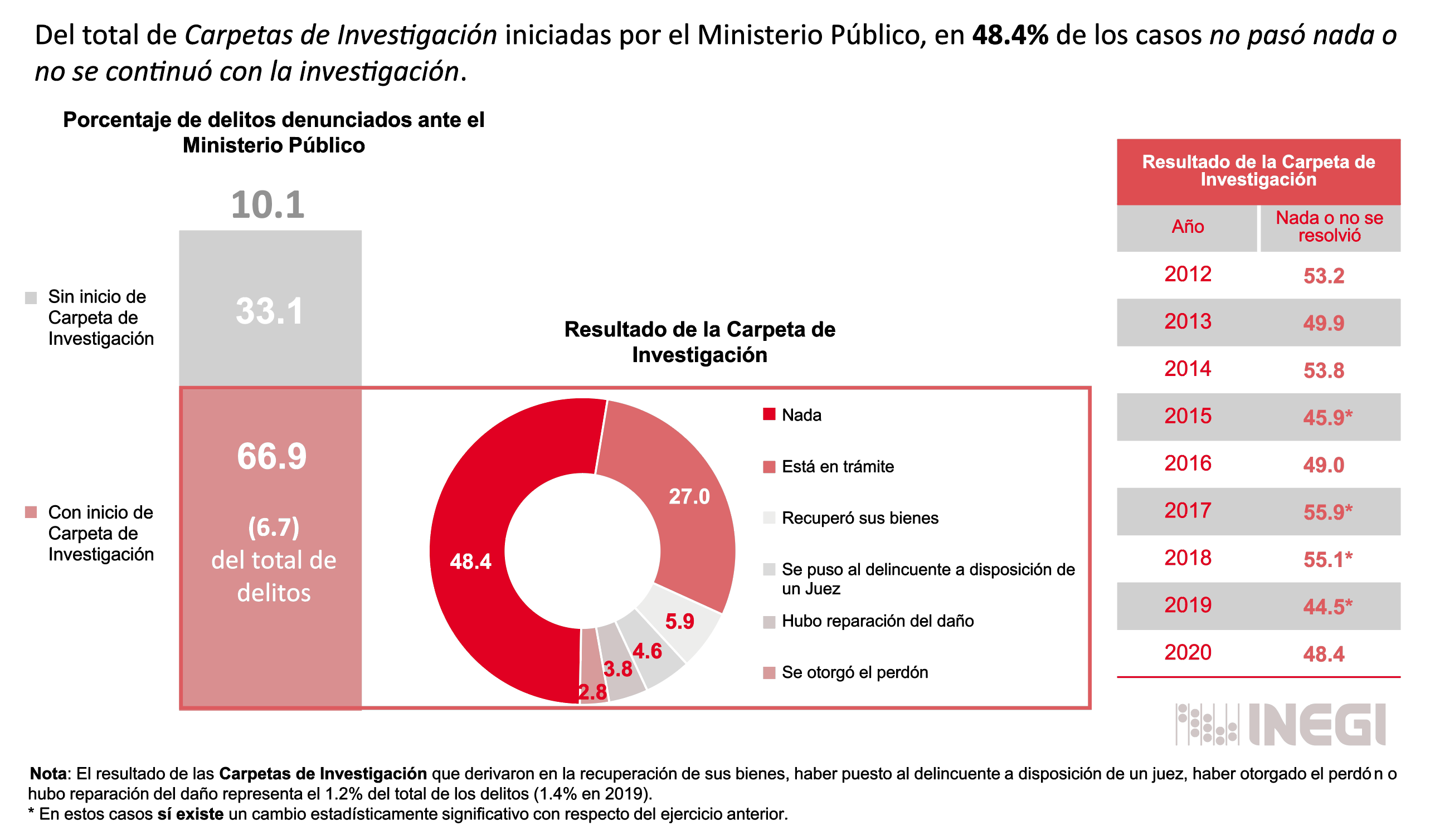

Figura 1. Delitos denunciados

Fuente: (envipe, 2021: 4)

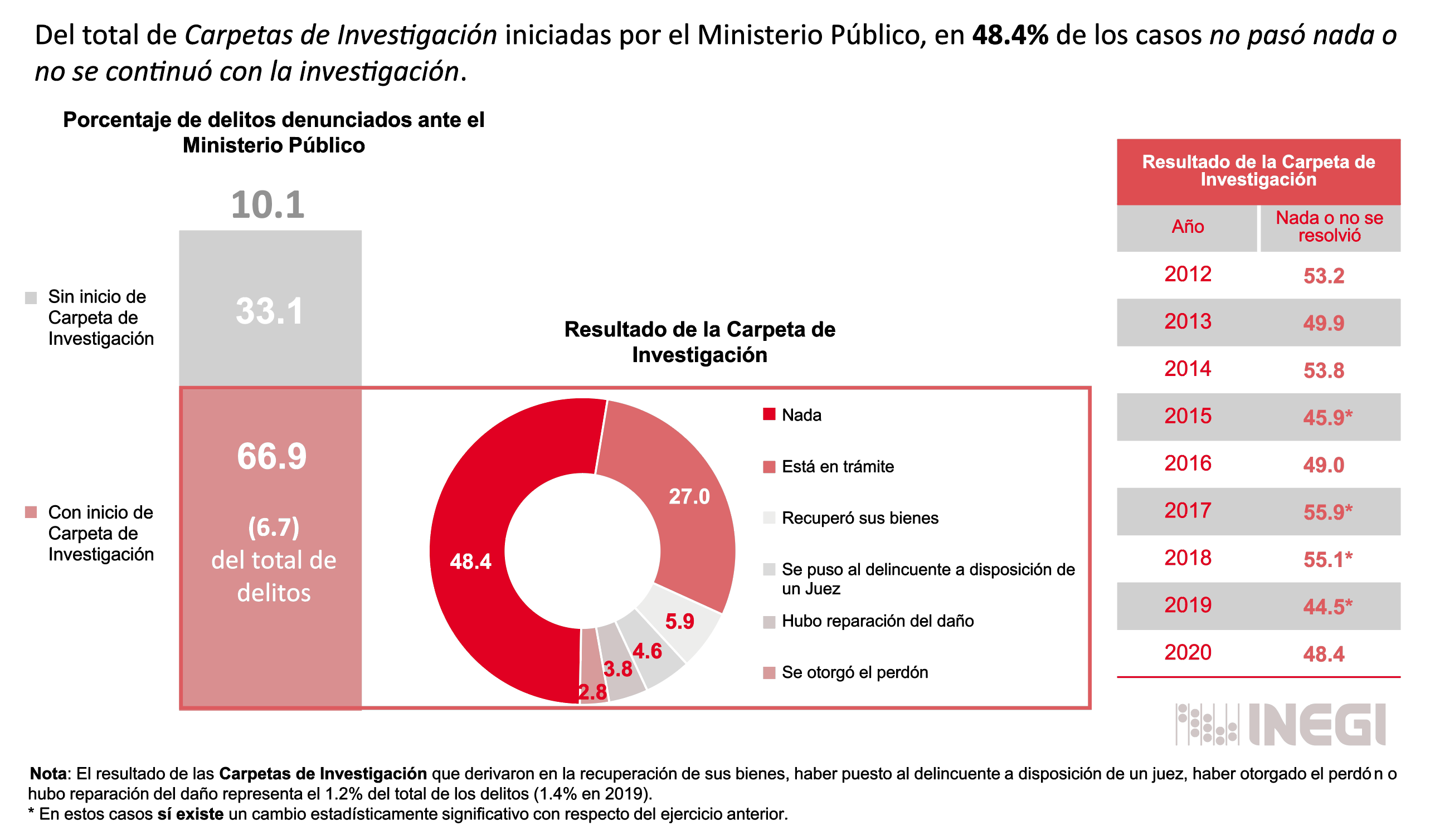

De los delitos denunciados (10.1%), en el 66.9% se logró que el Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación, y en el 33.1% no se logró. Dentro del porcentaje que sí logró activar instancias de la procuración de justicia, las personas entrevistadas indicaron que el 48.4% de las carpetas de investigación iniciadas no obtuvieron ningún resultado, y en el 4.6% se puso a la persona imputada a disposición de un juez.

Figura 2. Delitos denunciados-Resultado de la carpeta de investigación

Fuente: (envipe, 2021: 43)

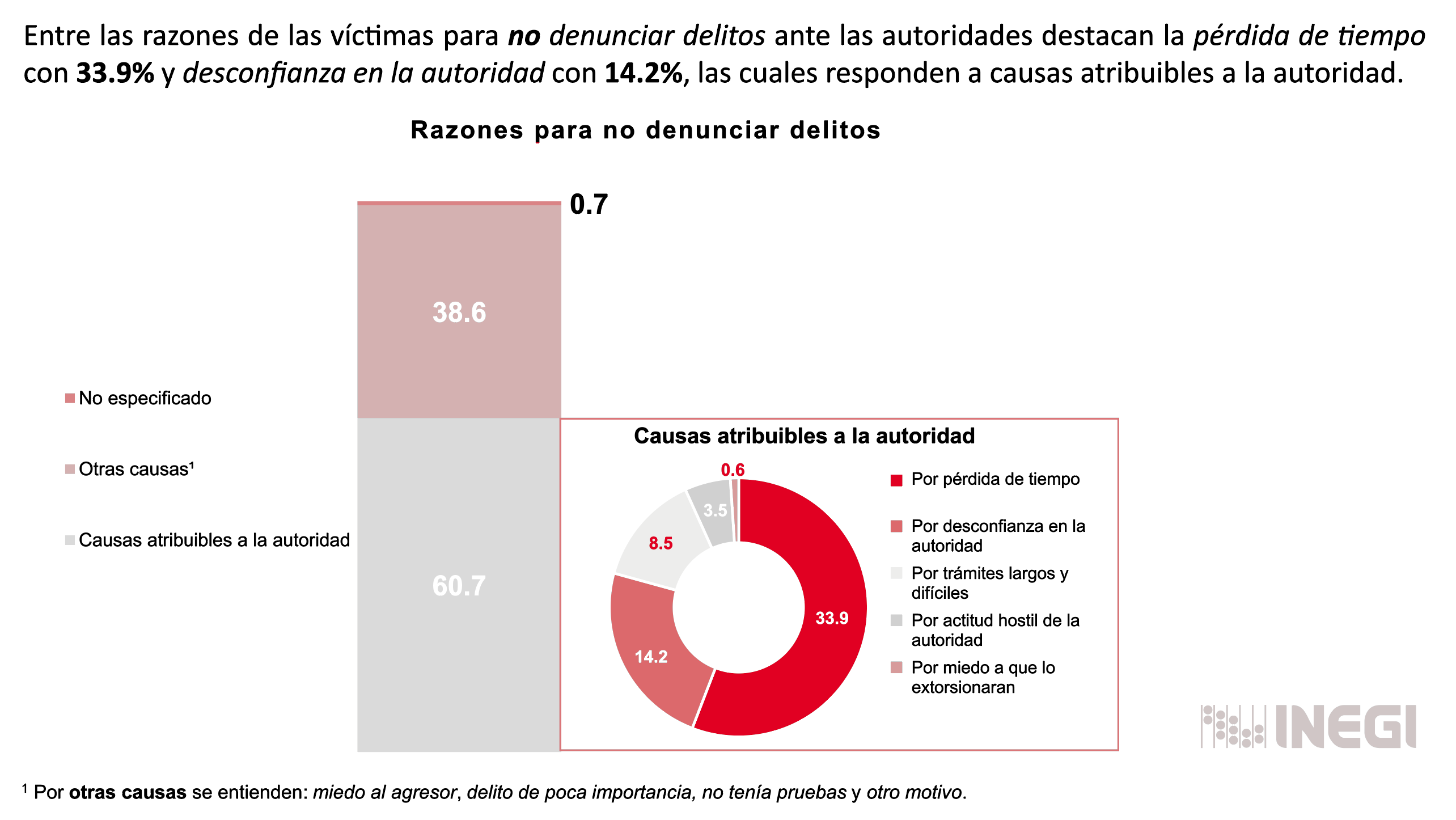

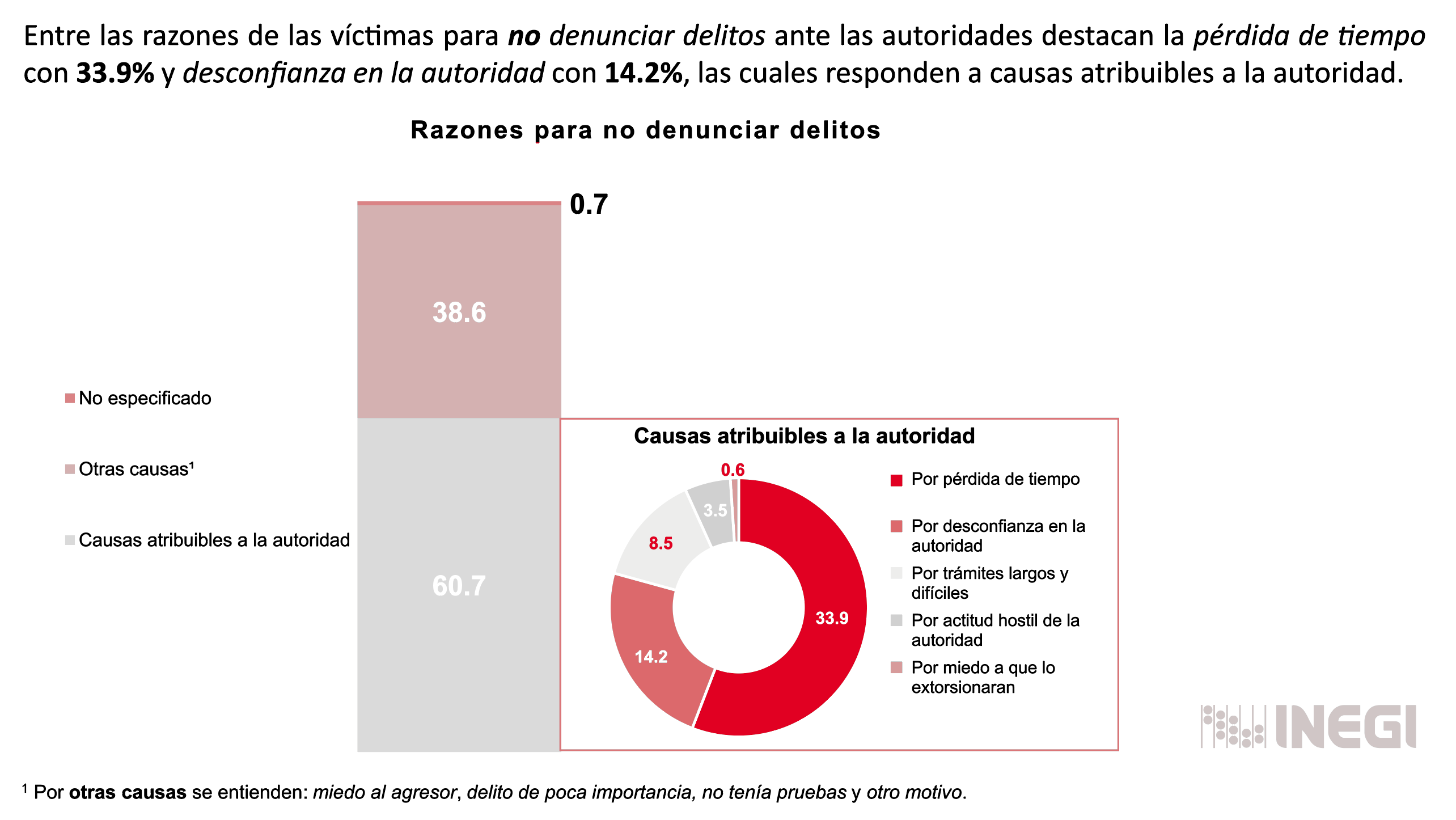

En dicha fuente se estimó que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son las “causas atribuibles a la autoridad”, las que representaron el 60.7% (pérdida de tiempo con el 33.9%; la desconfianza en la autoridad, 14.2%; la complejidad de los trámites, 8.5%; la hostilidad de la autoridad, 3.5%; miedo a la extorsión de las propias autoridades, 6%).

Figura 3. Cifra negra-razones para no denunciar

Fuente: (envipe, 2021: 44)

A la luz de estas cifras, es posible ubicar con mayor nitidez la importancia de que el esfuerzo de definición de la violencia institucional planteada en la lgamvlv sea retomado en otros cuerpos normativos de cobertura nacional y desde una perspectiva incluyente de otros sectores de la población, para que cualquier persona víctima pueda denunciar y ser protegida de:

… los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. (lgamvlv, art. 18, última reforma publicada 1 de junio del 2021)

III. Reflexiones finales

Como fuera planteado al inicio, los alcances del presente artículo son exploratorios respecto a la posibilidad de repensar la violencia institucional en nuestro país. En este sentido y retomando las fuentes revisadas, se le destaca como un concepto que tiene potencial suficiente para ubicar y combatir el conjunto de prácticas, estilos, actores y condiciones de posibilidad que impiden, obstaculizan o dilatan el goce efectivo de los derechos de las personas, mismos que muchas veces están inscritos y respaldados en normas y procedimientos aparentemente legítimos y gran parte de las veces naturalizados (normalizados).

La violencia institucional tiene la capacidad de articular esfuerzos de la sociedad civil, la academia y el mismo Estado para ubicar, denunciar y judicializar casos en la medida en que tal concepto sea discutido y repensado para incluir a individuos de diversos sectores que hayan sufrido alguna de estas acciones u omisiones por parte de las instituciones y sus representantes.

Toca también reconocer las valiosas herramientas con las que contamos en México en la lucha contra este fenómeno, tales como la reforma al artículo 1º constitucional, que incorporó al centro de todo debate legal y judicial a las personas, y a los derechos humanos y los instrumentos internacionales como armas de batalla en este cambio. De igual manera, se tienen que reconocer, apoyar y, sobre todo, divulgar de manera masiva los contenidos de las sentencias emitidas por la Corte idh y otras instancias internacionales, así como la labor de las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de víctimas y la academia, para alimentar y motivar de manera permanente el debate público sobre la violencia institucional.

Dotar a las autoridades y la población en general de elementos que permitan ubicar el carácter sistemático de la violencia y sus efectos devastadores en el goce de los derechos de las personas será un aspecto fundamental. Como la envipe nos muestra, si el 93.3% de los casos no se denuncian por causas mayoritariamente atribuibles a la autoridad, es indispensable, por tanto, construir estrategias conjuntas y sostenidas para ubicar, sancionar y erradicar la violencia institucional ejercida hacia cualquier persona, como parte de la agenda y las políticas públicas. En esta importante tarea, la academia tiene mucho que aportar.

IV. Fuentes de consulta

Comisión Nacional de Derechos Humanos, cndh (2020). Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. México: cndh.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, cndh (2016). Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. México: cndh.

Comisión Nacional de Derechos Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, cndh-unam (2019). Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. México: cnhd-unam.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte idh (2018). Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México. Sentencia del 28 de noviembre del 2018. Recuperado de https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/43158

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, fjedd (2021). Informe para el Comité contra la Desaparición Forzada (ced) con motivo de su primer visita a México. México: fjedd.

Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, giei (2016). Informe Ayotzinapa. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. México: giei.

Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, giei (2022). Informe Ayotzinapa III. Resumen. México: giei.

Hernández, J. (2018). “La violencia institucional en México: Un acercamiento a las estrategias de resistencia de los ciudadanos en instituciones públicas de salud y de justicia”. Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, 10(17), octubre 2018 - marzo 2019, Asociación Latinoamericana de Sociología, pp. 187–198

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, inegi (2021). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. México: inegi. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/

Perelman, M. y M, Tufró (2017). Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. Argentina: Centro de Estudios Legales y Sociales.

Pita, M. (2017). “Pensar la violencia institucional: vox populi y categoría política local”. Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, rododem (2019). Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones. Informe 2019. México: Trotasueños.

Fuentes Jurídicas

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. Última modificación, 28 de mayo del 2021.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación. Última modificación, 01 de junio de 2021.