SUMARIO

I. Introducción. II. Marco teórico. III. El sistema de justicia penal en México. IV. Acceso a la justicia en el sistema de justica penal acusatorio y oral. V. La ausencia de acceso a la justicia como factor criminógeno VI. El fenómeno social de los justicieros. VII. Reflexiones finales. VIII. Fuentes de consulta.

I. Introducción

Desde hace muchas décadas el sistema de justicia penal mexicano ha sido uno de los eslabones más débiles de los medios de control social con los que cuenta el Estado, debido a que, a pesar de las múltiples reformas que ha tenido en sus cuerpos normativos, las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia no han logrado su principal objetivo: reducir los altos índices de criminalidad que han aquejado a nuestro país a lo largo de los años.

En el año 2008, se dio inicio a un proceso de transformación en el sistema jurídico mexicano para implementar un nuevo modelo de justicia penal con leyes y políticas públicas enfocadas en mejorar el derecho al acceso a la justicia dentro de todas las instituciones encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, con el objetivo de hacer frente a la inseguridad, impunidad y corrupción que han permeado a las instituciones en México.

En vista de ello, los mecanismos de control social fueron modificados con la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral para contar con accesos a la justicia transparente y eficiente, como juicios orales, salidas alternas y formas de terminación anticipadas para resguardo de los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados.

La poca eficacia que ha tenido el nuevo modelo de justicia en la investigación, persecución y juzgamiento de los delitos —en donde los operadores no tienen responsabilidad por la deficiente aplicación de las técnicas y mecanismos de acceso a la justicia— ha fungido como factor criminógeno social que al conjugarse con otros componentes, como la falta de límites en la conducta de la sociedad mexicana, contribuye a que las personas decidan tomar la justicia por sus propios medios.

Es por esto que el objetivo del presente trabajo es determinar cómo incide la falta de acceso a la justicia como factor criminógeno para que surjan figuras como la de los justicieros, al partir de la pregunta de investigación: ¿es la ausencia de acceso a la justicia el motivo principal para que las personas tomen justicia por sí mismas?

Con la intención de responder esta pregunta abordaremos el estudio de cada uno de los elementos que conforman el derecho al acceso a la justicia, sus mecanismos de protección y cómo se relacionan con la justicia por propia mano, para obtener un razonamiento estructurado que nos proporcione una idea clara y concisa de cómo este derecho se constituye como base fundamental de un sistema proteccionista de derechos humanos.

Derivado de ello, es importante analizar la influencia que tiene en la conducta de las personas el deficiente acceso a la justicia por parte de las instituciones de seguridad y justicia, al convertirlo en factor criminógeno para generar el fenómeno social de los justicieros ciudadanos en México.

La principal causa que llevó a realizar la investigación surge a raíz del reciente crecimiento que ha tenido en nuestro país la autotutela de justicia por parte de los ciudadanos. Así, el objetivo de esta investigación se centrará en el estudio detallado del impacto que tiene en la sociedad la transgresión del acceso a la justicia por parte de las instituciones encargadas del sistema de justicia en México, para así alcanzar el entendimiento adecuado de los factores que propician, permiten y se relacionan directamente con la manifestación de este fenómeno social.

La investigación nos permitirá establecer lineamientos generales sobre los cuales se debe regir la normatividad de las instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia para otorgar de manera efectiva el derecho al acceso a la justicia, y a su vez evitar la creación de justicieros.

II. Marco teórico

Esta investigación busca determinar cómo incide la ausencia de acceso a la justicia como factor criminógeno en México, en virtud de que el Estado como garante social no ha proporcionado las medidas pertinentes para certificar este derecho, lo que ha tenido como consecuencia que las personas decidan tomar la justicia por su propia mano.

La hipótesis que sostiene el presente trabajo es que la transgresión del derecho al acceso a la justicia por parte de las instituciones del nuevo modelo de justicia penal incide como generador de criminalidad en la aparición de justicieros. La ruta metodológica que se sigue se basa en el método hipotético-deductivo ya que, al partir de un supuesto jurídico y mediante la observación e información estrictamente documental, se deducen y comprueban los factores que inciden en la toma de justicia por propia mano.

La teoría que fundamenta el trabajo es la de las ventanas rotas de Philip Zimbardo, quien sustenta que, si en un edificio se rompe una ventana y se deja sin reparar pronto se romperán las demás, en razón de que la propiedad descuidada se convierte en presa fácil para las personas que tienen intenciones de delinquir e incluso para personas que en situaciones normales no pensarían en hacerlo (Wilson y Kelling, 2008). Lo que ocurre es que una ventana rota representa una señal de deterioro, despreocupación y desinterés que va rompiendo códigos de convivencia, y engendra un sentimiento de que hay ausencia de leyes, normas y reglas, de que no importa nada (Eskibel, 2017).

Los elementos deterioro, desinterés y despreocupación serán la base para demostrar que el incumplimiento del derecho al acceso justicia por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia en México funge como factor criminógeno en el comportamiento delictivo de las personas que han decidido tomar la justicia por sus propios medios.

Así, la ventana rota del edificio sería la estructura jurídico-institucional abandonada por el gobierno e incluso por los propios particulares, evidenciada a través del número de sucesos en los que se encuentran presentes los justicieros, de los cuales no se tienen estadísticas oficiales, solo registros hemerográficos.

De ahí que se torne fundamental contar con leyes y políticas públicas para afianzar de manera efectiva el disfrute del derecho al acceso a la justicia para compaginarlo con lo establecido en los principios de justicia social; es decir, se deben generar las condiciones de igualdad, libertad y seguridad que son indispensables para evitar la creación de fenómenos sociales como los justicieros.

III. El sistema de justicia penal en México

Antes de las reformas de junio del 2008 en materia de seguridad y justicia, el sistema penal mexicano se caracterizó por ser un modelo procesal que privilegiaba la investigación escrita y secreta, en donde los problemas del debido proceso, la ineficiencia y la falta de transparencia se habían convertido en algo habitual para nuestro proceso penal (Langer, 2007).

El sistema de justicia penal mixto solo contemplaba como acceso a la justicia la persecución e investigación de los delitos, y la etapa de juicio, como único medio para que los gobernados pudieran recurrir ante las autoridades, donde los procedimientos eran preponderantemente escritos y la forma de terminación era solo a través de la emisión de una sentencia.

La implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral del 18 de junio de 2016 trajo como consecuencia que se incluyeran nuevos mecanismos de acceso a la justicia para complementar a los ya existentes en la legislación mexicana y dar así cumplimiento a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado la obligación de prever recursos internos adecuados y eficaces para garantizar la justicia de todos los ciudadanos (Islas y Díaz, 2016).

En vista de lo anterior, el Estado mexicano incluyó en su cuerpo normativo nuevos mecanismos de acceso a la justicia, entre los que se encuentran las salidas alternas y las formas de terminación anticipada, así como un cambio de principios primarios respecto a la actividad jurisdiccional de sus tribunales, que cambiaron de un modelo de justicia de corte mixto a uno acusatorio y oral.

Bajo ese tenor, los principios primarios son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema de justicia que en mayor medida depende de la interrelación de cada uno de ellos, al establecerse como un conjunto de regulación del proceso penal. En consecuencia, el nuevo sistema de justicia penal contempla los siguientes principios:

- Principio de legalidad. En sentido amplio otorga el derecho humano a la garantía de seguridad jurídica para que todo acto de autoridad al momento de su emisión cumpla con los requisitos de constar por escrito, ser expedido por una autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. Las autoridades solo pueden realizar actos que les permiten expresamente las leyes (Tesis: IV.2o.A.51k, 2014).

- Por otra parte, el principio de legalidad, en sentido estricto, establece relación directa con el principio de exacta aplicación de la norma al prohibir la imposición de penas por simple analogía o aun por mayoría de razón, sin que al momento de la comisión del hecho delictivo exista una ley escrita que haya sido expedida con anterioridad al hecho y que la conducta este descrita por una ley exactamente aplicable al delito que se trata (Tesis: 1ª./J.54/2014, 2014).

- Presunción de inocencia. Es un elemento esencial de las garantías judiciales para la realización real y efectiva del derecho a la defensa, por el que “toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por” un juez (cnpp, 2020: artículo 19). La presunción de inocencia ha dejado de constituirse como un principio general para convertirse en un derecho fundamental en el sistema de justicia penal, de modo que este derecho se extiende como regla probatoria y regla de juicio, para establecer las características que deben reunir las pruebas para poder ser consideradas como suficientes en la acreditación de la existencia del delito y la responsabilidad de la persona (Sentencia recaída al Amparo Directo 517/2011, 2013).

- Debido proceso. Es el grupo de acciones que permiten que las personas ejerzan su garantía de audiencia y deban ser notificadas del inicio de un procedimiento, así como tener la oportunidad de alegar, ofrecer y desahogar pruebas para la obtención de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, esto es, los actos que en su conjunto integran las formalidades esenciales del procedimiento (Tesis: 1ª./J.11/2014, 2014). Asimismo, las referidas formalidades del procedimiento en la actualidad pueden concebirse desde dos vertientes del derecho al debido proceso en materia penal: a quien se le debe proteger el derecho de defensa y a quien se le debe garantizar el derecho de acceso a la justicia, para propiciar que las partes se encuentren en un plano de igualdad y puedan ejercer de manera efectiva su derecho de audiencia (Tesis: 1ª. IV/2014, 2014).

IV. Acceso a la justicia en el sistema de justicia penal acusatorio y oral

El derecho al acceso a la justicia como derecho humano es entendido como la posibilidad que toda persona tiene, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir ante las instituciones del sistema de justicia previsto por los Estados para la resolución de conflictos y para la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos de los que es titular (Ventura, 2005).

De esta manera, el derecho al acceso a la justicia implica mucho más que la tutela judicial efectiva, como tradicionalmente se ha entendido. También se refiere a otros mecanismos no convencionales de solución de conflictos, como la justicia alternativa, que pretenden solucionar la controversia de manera pacífica y sin la emisión de una resolución judicial (Castilla, 2012).

En el mismo orden de ideas, además de la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, el acceso a la justicia debe entenderse vinculado a la investigación y persecución de los delitos, pues tal acceso tiene como presupuesto lógico la obligación del Estado de investigar y perseguir los actos delictuosos que permitan la captura y enjuiciamiento de los responsables de las conductas delictivas (Tesis: P.LXIII/2010, 2011).

Ahora bien, la investigación y persecución de los delitos es una facultad contemplada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue conferida al Ministerio Público y a las policías para la obtención de datos y medios de prueba que permitan determinar el ejercicio de la acción penal en los hechos que la ley señale como delitos y exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión (cpeum,2020: artículo 19).

Si bien es cierto que en un primer momento la investigación y persecución de los delitos solo correspondió a las policías cuando actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, estas tareas también deben entenderse vinculadas a la labor asignada a los cuerpos de seguridad pública con la homologación de funciones que les confiere la figura del primer respondiente.

Esta facultad obliga a los cuerpos de seguridad pública y a las instituciones de procuración de justicia a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan llegar (Tesis: P.LXIII/2010, 2011) al esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen (cpeum, 2020: art. 20).

La seguridad pública prevista en el párrafo noveno del artículo 21 constitucional confiere la gestión de actuaciones para el Ministerio Público y las policías que comprende la investigación y persecución de los delitos de manera real y efectiva bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto de los derechos humanos.

El derecho humano de acceso a la justicia comprende dos proyecciones: una de carácter general y otra de carácter particular en materia penal. Bajo esa proposición, la administración de justicia como carácter general advierte la garantía para que toda persona acuda ante los tribunales a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes de manera rápida, completa e imparcial. Ahora bien, el carácter particular del derecho al acceso a la justicia engloba los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso para convertir al proceso penal acusatorio y oral en un proceso ideal para el ejercicio y goce de los derechos humanos de toda persona que acuda ante las autoridades del sistema de justicia penal (Islas y Díaz, 2016).

Del proceso penal acusatorio y oral cabe resaltar que se encuentra inmerso en el derecho al acceso a la administración de justicia, puesto que se fundamenta en principios que se constituyen como una lista de derechos y garantías procesales que tienen por objeto dar respuesta a los problemas de violaciones al debido proceso que caracterizaron al modelo de justicia penal inquisitivo (González, 2011, como se citó en Islas y Díaz, 2016: 52).

Es así que el proceso penal se rige bajos principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, para brindar mayor certeza y transparencia a las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales facultados para ello y para dar vigencia a los postulados de igualdad y equidad que requiere todo juicio de carácter penal en donde se preserven tanto los derechos de la víctima como del imputado.

Una variante del acceso a la justicia es la justicia alternativa, que se constituye como uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia penal acusatorio y oral para que todas las personas, cualquiera que sea su condición, puedan contar con mecanismos y procedimientos de salidas alternas, así como con formas de terminación anticipada que les permitan llegar a la solución de conflictos de manera diversa a la justicia tradicional.

La justicia alternativa está inserta en los párrafos tercero y quinto del artículo 17 constitucional, donde se reconoce como un derecho humano privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales y el deber de prever en las leyes mecanismos alternativos de solución de controversias que aseguren la reparación del daño y garanticen el derecho al acceso a la justicia de los gobernados.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias comprenden los procedimientos de mediación, conciliación y junta restaurativa, donde las partes —a través de un conjunto de técnicas y practicas encaminadas a la solución del conflicto y la reparación del daño— construyen acuerdos en beneficio de todas las partes (Cornelio, 2014), los cuales deberán ser autorizados por el órgano jurisdiccional —o el Ministerio Público, en su caso—, privilegiando en todo momento el principio de mínima intervención del Estado.

La suspensión condicional del proceso es otro de los mecanismos que se incorporaron como salidas alternas al juicio. Mediante esta figura, el inculpado, ante el órgano judicial, deberá ofrecer un plan detallado sobre la reparación del daño y sujetarse al cumplimiento de una o varias condiciones que deberá cumplir durante el periodo que dure la suspensión a fin de resguardar los derechos de la víctima.

En lo que respecta al procedimiento abreviado, se puede decir que se trata de una solución que escapa de manera anticipada a la controversia penal, pues este procedimiento conlleva que el inculpado, para la obtención de una reducción de la pena por parte del juzgador, admita su responsabilidad por el delito del que se le acusa y acepte ser sentenciado con base en las pruebas que presentó el órgano acusador.

V. La ausencia de acceso a la justicia como factor criminógeno

Los factores criminógenos se pueden entender como todos aquellos elementos objetivos que intervienen en la producción del fenómeno criminal (Rodríguez, 2018: 461). Se dividen en factores endógenos y exógenos y, en su conjunto, favorecen un determinado resultado delictivo, cuyas características dependerán de cada persona, ya que no todos estos factores influyen de la misma manera en todos los sujetos (Hikal, 2017).

Existen factores criminógenos sociales, tales como sobrepoblación, desempleo, condiciones económicas y políticas, régimen educativo, administración pública, inseguridad, cuerpos de seguridad pública, instituciones de procuración y administración de justicia, políticas públicas, leyes; y en general todos aquellos que provienen del exterior (Rodríguez, 2018: 462).

Algunos de los principales factores criminógenos están relacionados estrechamente con la corrupción, impunidad e ineficiencia de las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, que lejos de ser mecanismos efectivos para la reducción de los altos índices de inseguridad y violencia se han constituido como organismos inoperantes y transgresores de derechos humanos.

Además, la corrupción se ha edificado como la primordial causa de desconfianza hacia las instituciones de justicia, que se traduce en la convicción de que la justicia solo puede asegurarse a las personas que proporcionen pagos informales en los procedimientos o para aquellos que tengan la capacidad de influir sobre las actuaciones de los servidores públicos del sistema de justicia penal, lo que a la postre se traduce en impunidad (Castilla, 2012).

En un alto porcentaje, las instituciones de justicia se han mostrado ineficaces para resolver las conductas delictivas ya sea por falta de profesionalización de las policías, cuyo actuar no favorece la persecución efectiva de delitos; la carente preparación de los ministerios públicos, quienes son incapaces de efectuar una investigación adecuada, y la falta de transparencia en las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados del Poder Judicial (Aguiar, 2015).

Otro de los principales factores criminógenos se asocia con un mal gobierno que no cumple su función de garante social, pues ha creado leyes y políticas públicas inadecuadas que no regulan de manera idónea las actividades de las autoridades, quienes se convierten en la contracara del derecho humano, ya que en lugar de propiciar mejoras sociales, económicas y políticas se erigen como verdaderas amenazas para el Estado de derecho (Arriola, 2016).

Es común escuchar la opinión crítica sobre la deficiente forma de actuar de las instituciones policiales en la procuración y administración de justicia; pero solo de manera excepcional se formulan críticas sobre la responsabilidad que pudieran tener el gobierno y los legisladores en la creación o modificación de los contenidos de las normas y procedimientos penales (Moreno, 2004).

Las leyes y políticas públicas rara vez coinciden de manera total con los propósitos del sistema de justicia penal, puesto que el modelo de justicia requiere brindar a la sociedad un sistema jurídico tendiente a prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la comisión de delitos, y no solo adecuaciones o reformas tendientes a solucionar la problemática delictiva de manera temporal.

Así, la transgresión del derecho al acceso a la justicia como factor criminógeno en la toma de justicia por propia mano está perfectamente relacionada con los elementos deterioro, desinterés y despreocupación contenidos en la teoría de las ventanas rotas de Philip Zimbardo.

En efecto, la transgresión del derecho al acceso a la justicia como factor criminógeno se puede describir con la despreocupación por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, quienes mediante sus funciones históricamente han sido los principales trasgresores del derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos (Arroyo, 2002).

Lo anterior, debido al desinterés por parte del Estado, que ha creado un déficit en los controles sociales que fueron remplazados con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, pero que no han logrado evitar el aumento de la criminalidad debido a que el cambio de sistema de justicia penal no solo es la mutación de un código por otro, sino que implica la modificación de las practicas realizadas por los entes encargados de la seguridad de todos y cada uno de los gobernados (Binder, 2014).

A esto se suma el deterioro social originado por la ausencia de límites en la conducta de los individuos que se genera por la falta de instrumentos que le regulen o por la incapacidad de las instituciones encargadas de asegurar el respeto de las leyes (López, 2009), al contribuir a la toma de justicia por propia mano, produciendo fenómenos sociales como los justicieros.

VI. El fenómeno social de los justicieros

La Real Academia de la Lengua Española define como justiciero a la persona “que observa estrictamente la justicia en el castigo de los delitos” (rae, s.f.). Si bien es cierto que no existe una definición exacta acerca de los justicieros, estos se pueden definir como las personas que han decido tomar la justicia por sus propias manos, actuando como juez y verdugo en el castigo de los delitos. Es muy importante aclarar que no se tiene registro oficial de cuántas apariciones se han suscitado de justicieros, ni de cuándo surgió por primera este fenómeno social.

El caso quizá más emblemático, y uno de los primeros sobre los que se tiene noticia sobre la aparición de un justiciero, es el acontecido el 31 de octubre de 2016, cuando la revista Proceso informó que:

… en los linderos de la Ciudad de México y el Estado de México, sobre el asfalto de la autopista Toluca-México, hayan sido ejecutados cuatro asaltantes de un autobús por una persona que ahora lo llaman “El Justiciero de la Marquesa”. Ninguno de los pasajeros del autobús denuncio al ejecutor anónimo y en una especie de “omerta” o pacto de silencio tejieron un manto protector sobre este personaje del que ya cuenta muchas historias convirtiéndolo en un mito popular. (Proceso, 2016)

La conducta del justiciero “anónimo” pudo ser motivada por la justificación de que el acrecentamiento de los delitos, la ineficiencia de las instituciones, así como la falta de coincidencia entre las leyes y las políticas públicas dan la oportunidad para poder tomar la justicia por sus propios medios.

Otro caso relevante y uno de los últimos de los que se tiene registro sucedió el 31 de julio del 2020, cuando la revista Proceso también informó que “Un presunto asaltante fue molido a golpes por un grupo de personas que viajaban en una combi durante un fallido atraco…” (La Redacción, 2020).

Los justicieros de la combi, como ahora se les conoce, tuvieron una gran repercusión social. La noticia obtuvo gran cobertura en distintos medios de información y comunicación, donde los mensajes de aprobación por parte de la ciudadanía se convirtieron en una constante, a pesar de que el hecho pueda ser constitutivo de un delito.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la autotutela de derechos por parte de los ciudadanos, al mencionar que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho.

De acuerdo con el reporte Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo un incremento significativo a nivel nacional en los delitos en sus diferentes modalidades, al pasar de 1 536 483 en 2015 a 2 038 951 en 2019, lo que representa un aumento casi del 25% en las conductas delictivas (sesnsp, 2020), como se puede consultar en la Tabla 1.

Tabla 1. Índice de delitos del fuero común de 2015 a 2019

|

Año/número total

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

|

Delitos a nivel nacional

|

1 536 483

|

1 658 550

|

1 939 497

|

1 989 930

|

2 038 951

|

Fuente: Elaboración propia con información tomada de sesnsp (2020)

Es menester subrayar que el crecimiento en los índices delictivos que se observan claramente en la tabla de arriba y la manifestación de justicieros anónimos son coincidentes con la entrada en vigor del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, en junio de 2016, lo que demuestra que la implementación de este modelo de justicia no está cumpliendo con los objetivos para los que fue creado.

La percepción que tiene la población acerca de la corrupción, la impunidad y el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia, aunado al hartazgo social por la amplificación de la inseguridad, han propiciado el incremento de justicieros ciudadanos, a pesar de que las conductas no se encuentren amparada por la ley.

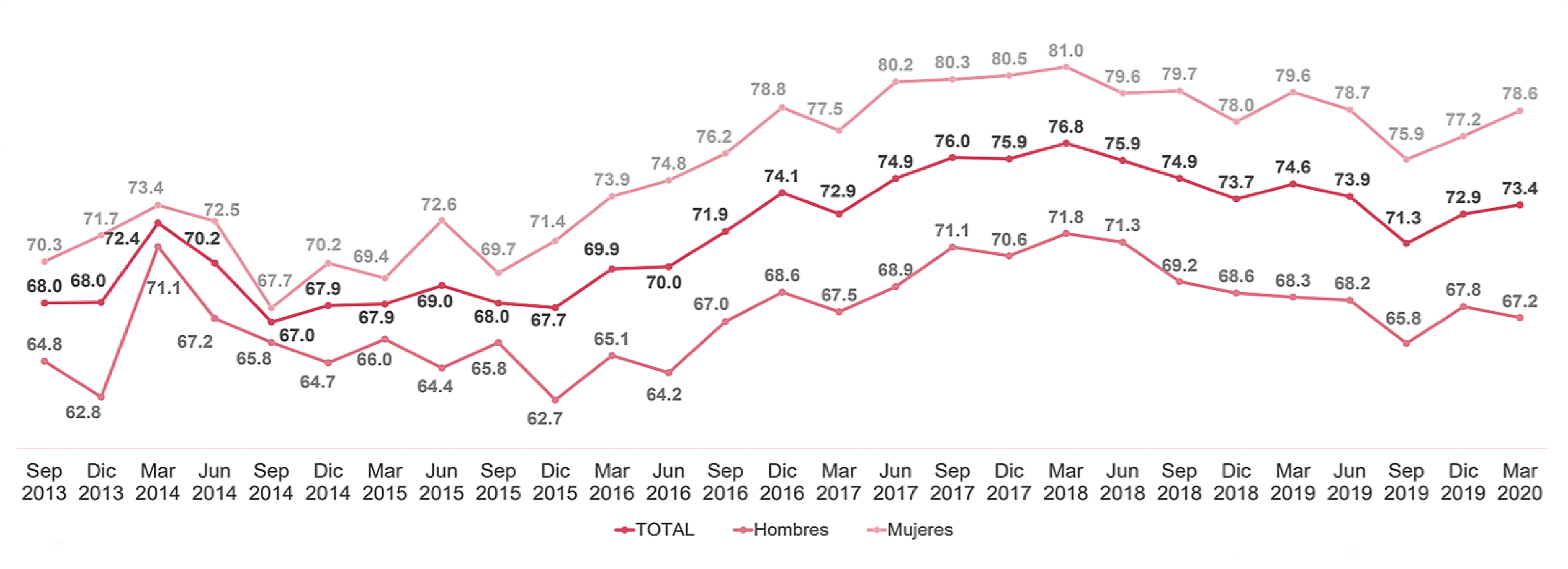

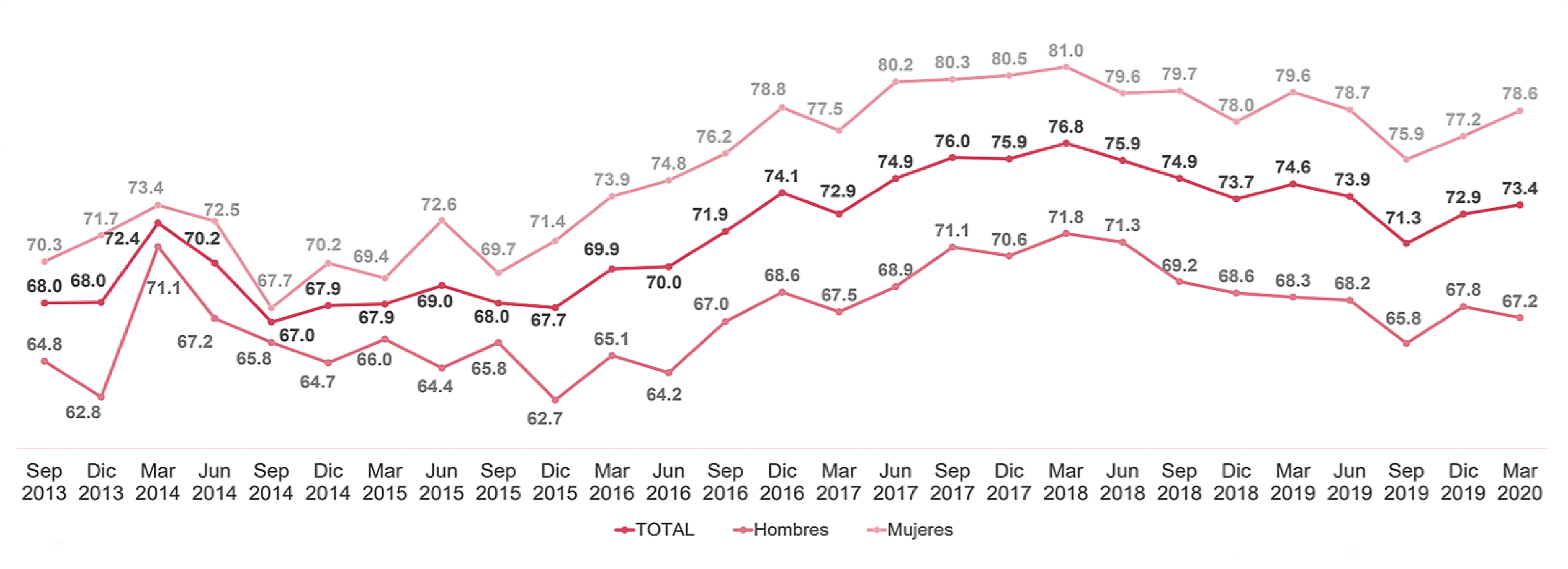

Según datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), se incrementó la percepción de inseguridad de septiembre de 2013 a marzo de 2020, pasando de 70.3% al 78.6% en la población femenina; de 64.8% a 67.2% en la población masculina, y de 68% a 73.4% en el porcentaje total (inegi, 2020), como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Percepción de inseguridad en las entidades federativas septiembre 2013 a marzo 2020

Fuente: inegi (2020)

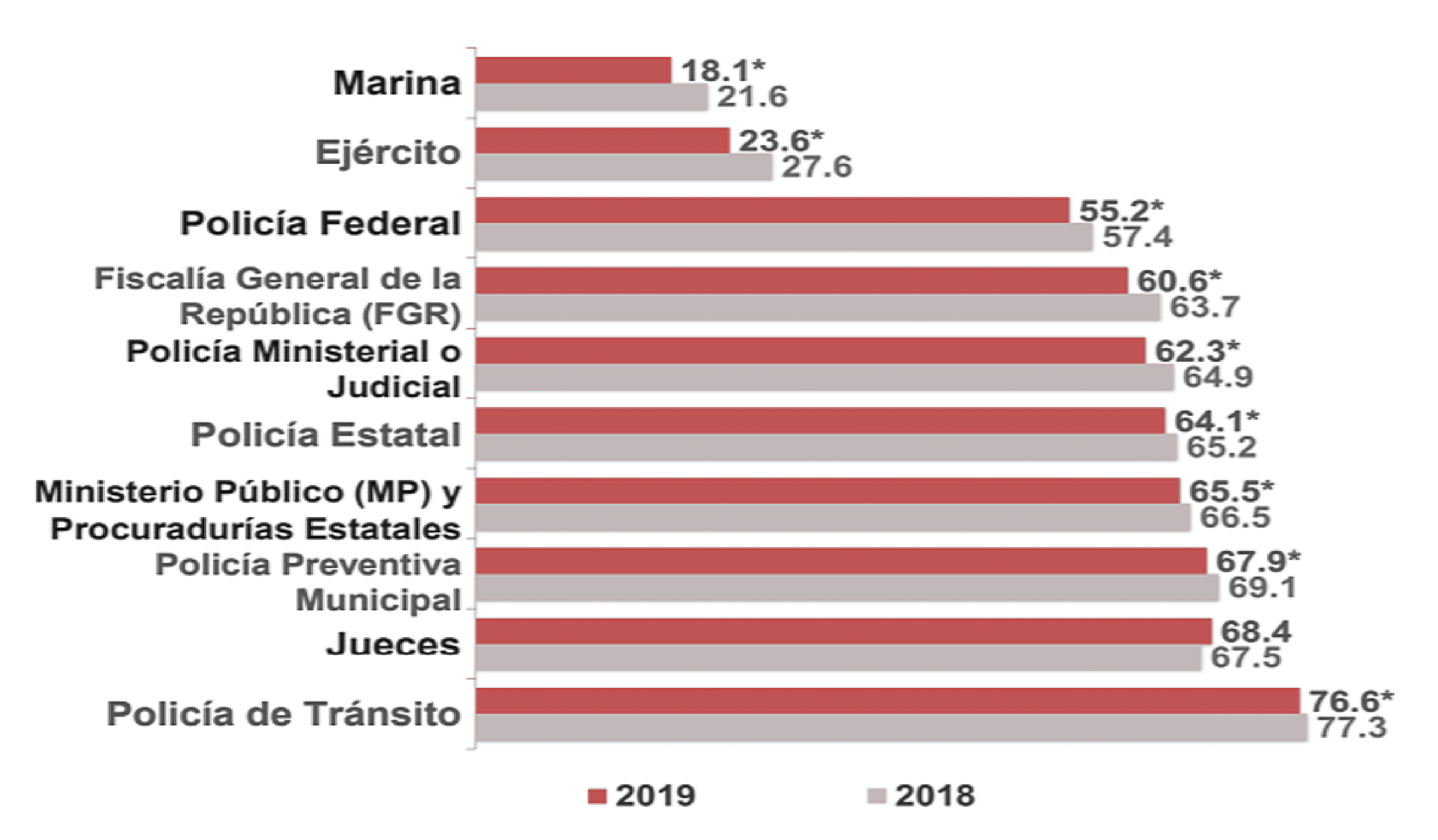

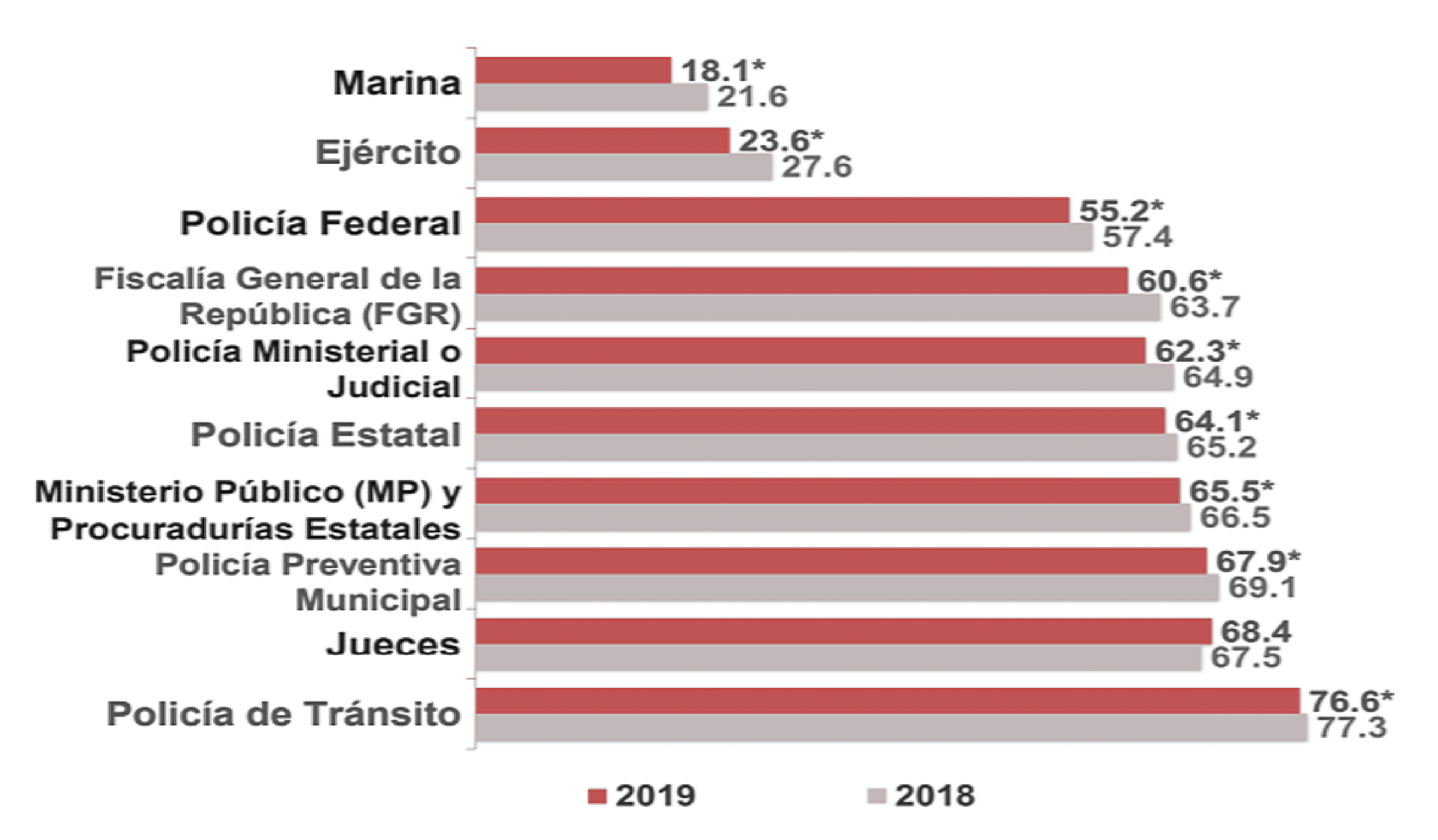

Respecto a los índices de corrupción, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada también por el inegi en su ejercicio 2019, se indicó que la mayoría de las autoridades que intervienen en el modelo de justicia penal siguen siendo percibidas como poco confiables por los altos niveles de corrupción que han alcanzado (inegi, 2019).

Grafica 2. Percepción sobre la corrupción en las autoridades en México 2018–2019

Fuente: inegi (2019)

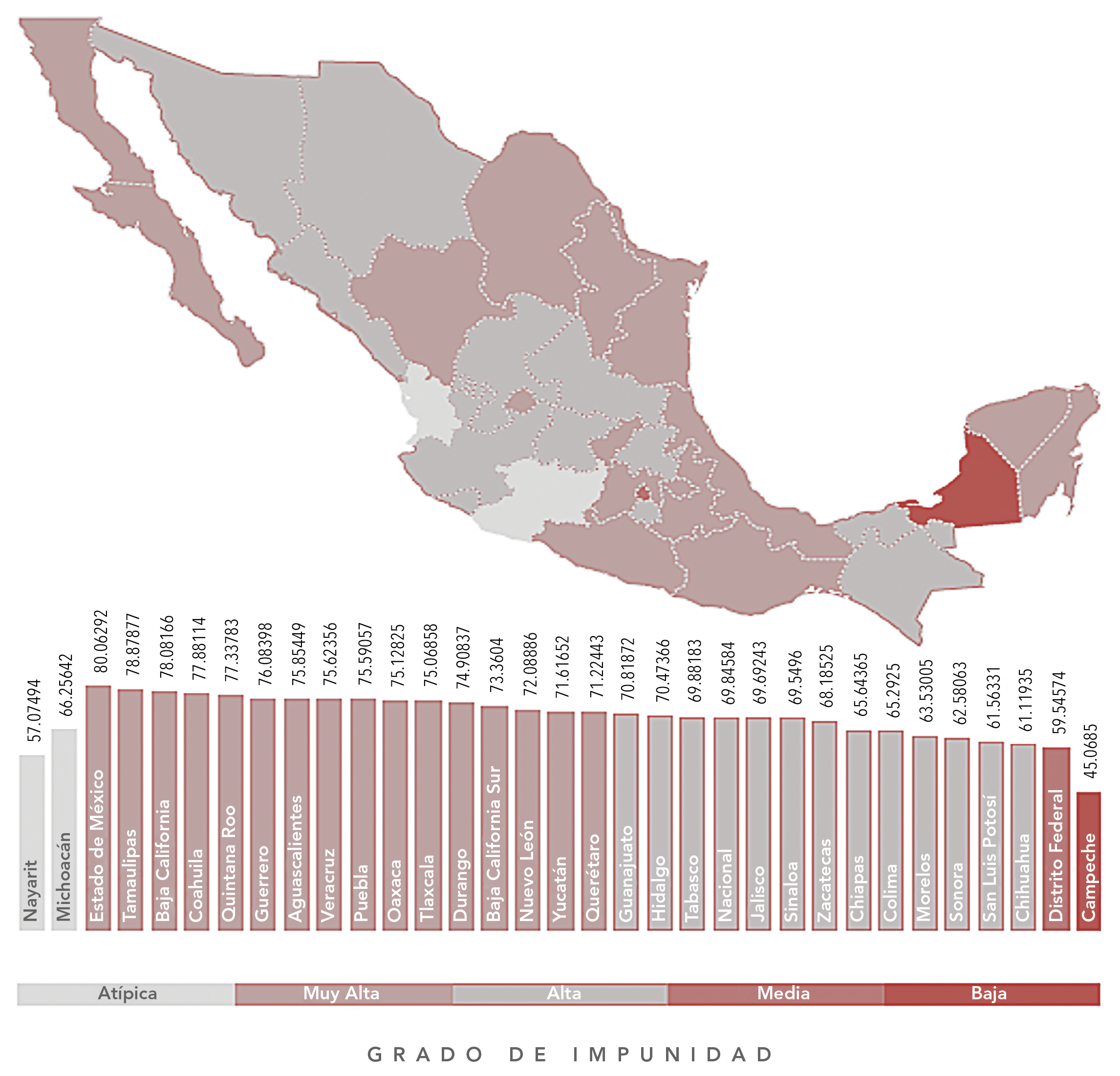

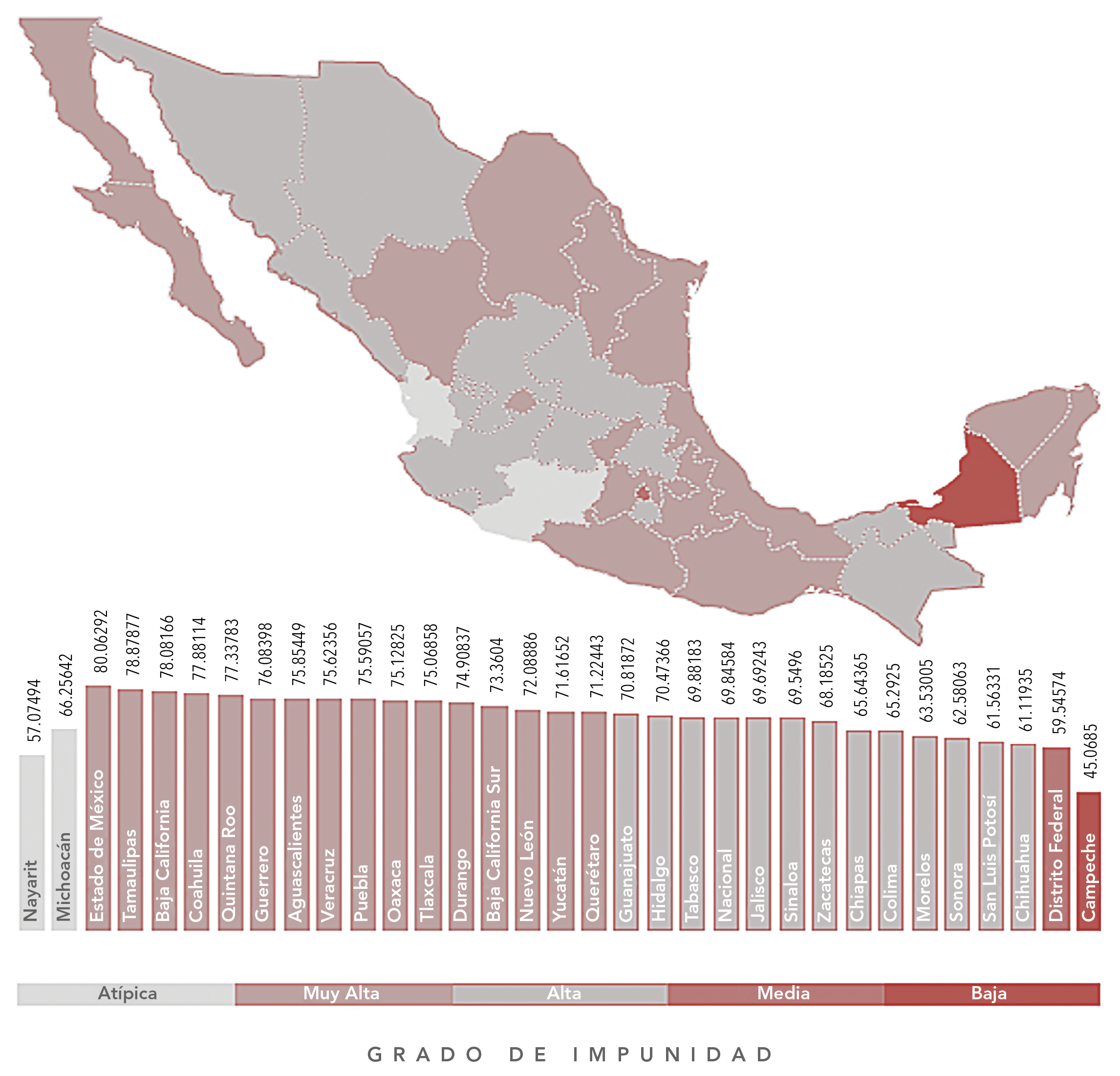

Por otra parte, el Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (cesij), en el Índice Global de Impunidad México, en la medición 2018 (Figura 2), arrojó un promedio nacional de impunidad de 69.84, al aumentar respecto de la medición de 2016, en donde el indicador fue de 67.42 en escala de 100, donde 30 de las 32 entidades federativas obtuvieron grados de impunidad altos, muy altos y atípicos (cesij, 2018).

Así, la ausencia de justicia y el apoyo mediático por parte de la ciudadanía a la toma de justicia por propia mano se han convertido en elementos generadores de criminalidad para el desarrollo de figuras como los justicieros “anónimos” para aquellas personas que han perdido la confianza en las instituciones seguridad y justicia (Arroyo, 2017).

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué hacer para disminuir la aparición de justicieros? Si se desea reducir la toma de justicia por propia mano, entonces se debe garantizar de manera efectiva el derecho al acceso a la justicia con leyes y políticas públicas tendientes a prevenir los delitos y reducir la inseguridad.

Figura 2. Índice de impunidad por entidad federativa 2018

Fuente: cesij (2018)

VII. Reflexiones finales

Indiscutiblemente, la toma de justicia por propia mano en la actualidad se ha convertido en uno de los principales problemas por los que atraviesa el sistema jurídico mexicano. Los justicieros reflejan dos problemáticas sociales. La primera, el hartazgo de las personas y la gran desconfianza que se tiene en las instituciones encargadas de proteger el derecho a la justicia. La segunda, la decisión de la población para recurrir a medios ilegales para hacer frente a la criminalidad.

Los elementos despreocupación, desinterés y deterioro incluidos en la teoría de las ventanas rotas de Philip Zimbardo describen a la perfección cómo la trasgresión del derecho al acceso a la justicia se ha constituido como factor criminógeno en la toma de justicia por propia mano, ya que la sensación de inseguridad e incremento de delitos se dan en lugares donde las instituciones encargadas de la seguridad y justicia no cumplen con las funciones de prevenir, investigar y sancionar las conductas delictivas.

Además, influye la despreocupación por parte de las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia, cuyo actuar transgrede el derecho al acceso a la justicia de todos los ciudadanos, debido a que los operadores no tienen responsabilidad por la deficiente aplicación de las técnicas y mecanismos de acceso a la justicia, ya sea por falta de preparación o por malas prácticas como la corrupción. Por esto, es necesaria la adecuación de las leyes orgánicas para que regulen de manera adecuada las funciones y responsabilidades del servicio público para asentar nuevos parámetros sobre los cuales se regirán las funciones de los servidores públicos. Asimismo, hace falta repensar la reestructura de los centros de capacitación y formación de servidores públicos, a fin de que los operadores cuenten con las habilidades necesarias que requiere la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio.

En lo que corresponde al desinterés, este se explica con la inobservancia por parte del gobierno y los legisladores en la creación o modificación de los contenidos de las normas y procedimientos penales, toda vez que el modelo de justicia requiere armonizar los contenidos legales con las políticas públicas para poder garantizar que todas las personas puedan acudir ante las autoridades a hacer efectivo su derecho al acceso a la justicia. En consecuencia, los procesos de creación o modificación de los códigos y leyes penales deben estar orientados a instaurar un sistema de justicia penal acorde a las necesidades de la sociedad mexicana, al tiempo de contemplar mecanismos y procedimientos idóneos que garanticen de manera efectiva el derecho al acceso a la justicia de todas las personas.

Por último, encontramos al deterioro social, entendido como la ausencia de leyes y políticas públicas que limiten la conducta de los individuos, ya que la aparición de justicieros se debe en mayor medida a que las personas no confían en las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, pues son percibidas como autoridades inoperantes y con altos índice de corrupción e impunidad, lo que a la postre propicia el hartazgo social necesario para que las personas decidan tomar la justicia por sus propios medios. En atención a esto, las políticas públicas, por un lado, deben crear estrategias funcionales para la prevención del delito y, por otro, enfocarse en recuperar la confianza de la ciudadanía mejorando el funcionamiento de las instituciones del nuevo sistema de justicia penal.

De modo que el cambio de sistema de justicia penal requiere más que un cambio de códigos y leyes, necesita una forma nueva de concebir el derecho. Por esta razón, los operadores y las instituciones deben estar en sintonía para poder garantizar de manera efectiva el derecho al acceso a la justicia con el propósito de evitar que las personas tomen justicia por sí mismas.

VIII. fuentes de consulta

Aguiar Aguilar, A. (2015). “La procuración de justicia: El talón de Aquiles del Estado de derecho en México”. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, IV(1), pp. 159-172. Recuperado de: http://www.remap.ugto.mx/index.php/%20remap/article/%20viewFile/112/102

Arriola Cantero, J. (2017). Criminología: Factores criminógenos y políticas públicas para la prevención de conductas antisociales. México: Trillas.

Arroyo Macías, E. (2017). “Justiciero anónimo, el vacío de la autoridad”. México: Análisis Plural iteso. Recuperado de: https://analisisplural.iteso.mx/2017/04/16/justicieros-anonimos-el-vacio-de-la-autoridad/

Arroyo Juárez, M. (2002). “Derechos humanos y criminología: un vínculo ignorado”. Economía, Sociedad y Territorio, 3(11), pp. 471-487. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/111/11101105.pdf

Binder, A. (2014). Elogio de la audiencia oral y otros ensayos. México: Coordinación Editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Recuperado de: http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/26/docs/26.pdf

Castilla Juárez, K. (2012). Acceso efectivo a la justicia: Elementos y caracterización. México: Porrúa.

Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia, cesij (2018). Índice Global de Impunidad México. México: udlap. Recuperado de: https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

Cornelio Landero, E. (2014). “Los mecanismos alternos de solución de controversias como derecho humano”, Barataria, Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, 17, pp. 81-95. Recuperado de: https://www.revistabarataria.es/web/index.php/rb/article/view/57/56

Eskibel, D. (2017). “La teoría de las ventanas rotas: El delito es mayor en las zonas descuidadas, sucias y maltratadas”. Recuperado de https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/La-Teoria-de-las-Ventanas-Rotas.pdf

Gil Olmos, J. (2016) “El Justiciero de la Marquesa”. Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/461917/justiciero-la-marquesa.

Hikal Carreón, W. (2017) “Revisión teórica a la génesis de la conducta criminal”. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, unam, 20(1), pp. 186-209. Recuperado de: http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/58929

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi (2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf.

Islas Colín, A. y Díaz Alvarado, A. (2016). “El derecho al acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: construcción doctrinal y jurisprudencial”. Prospectiva Jurídica, 7(14), pp. 47-60. Recuperado de: https://prospectivajuridica.uaemex.mx/article/view/9117/7663

Langer, M. (2007). Revolución en el proceso penal latinoamericano: Difusión de ideas legales desde la periferia. Argentina: ceja.

López Hernández, M. (2009). “El concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones teóricas posteriores”. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 4(8), pp. 130-147. Recuperado de: https://ibero.mx/iberoforum/8/pdf/VOCES%20Y%20CONTEXTOS/5.%20MARIA_DEL_PILARLOPEZ_IBEOFORUMNO8.pdf

Moreno Hernández, M. (2004). Retos del sistema procesal en México. México: inacipe.

Real Academia Española (s.f.). Diccionario de la Lengua Española. Voz “Justiciero”. Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=MeyU2im.

Rodríguez Manzanera, L. (2018). Criminología. México: Porrúa.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sesnsp (2015). Incidencia delictiva del fuero común, 2015. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sesnsp (2016). Incidencia delictiva del fuero común, 2016. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sesnsp (2017). Incidencia delictiva del fuero común, 2017. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sesnsp (2018). Incidencia delictiva del fuero común, 2018. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sesnsp (2019). Incidencia delictiva del fuero común, 2019. Recuperado de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

La Redacción (2020). “Pasajeros de combi muelen a golpes a presunto ladrón”. Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/8/3/pasajeros-de-combi-muelen-golpes-presunto-ladron-en-la-mexico-texcoco-videos-247133.html

Ventura Robles, M. (2005) “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad”. Corte idh, Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24428.pdf

Wilson, J. y Kelling, G. (2008) “Ventanas rotas: La policía y la seguridad vecinal” (Iñigo, G. trad.). España: Fundación Democracia y Gobierno Local. Recuperado de: https://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/860/claves06_14_wilson_kelling.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tesis y Sentencias de la SCJN

Tesis [A]: IV.2o. A.51K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. III, febrero de 2014, p.2239. Reg. digital 2005766.

Tesis [J]: 1ª./J.54/2014. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, t. I, julio de 2014, p.131. Reg. digital 2006867.

Tesis [J]: 1ª./J.11/2014. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, t. I, febrero de 2014, p. 396. Reg. digital 2005716.

Tesis [A]: 1ª. IV/2014. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, t. II, enero de 2014, p. 1112. Reg. digital 2005401.

Tesis [A]: P.LXIII/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p.25 Reg. digital 163168.

Sentencia recaída al Amparo Directo en revisión 517/2011, 23 de enero de 2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2016–10/ADR-517_2011_1.pdf

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum). Última reforma 08 de mayo de 2020.

Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp). Última reforma 22 de enero de 2020.

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (lnmascmp). Última reforma 29 de diciembre de 2014.